Поморы

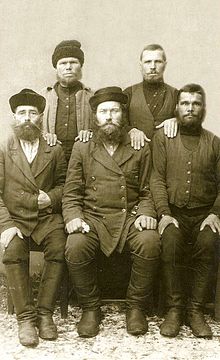

поморы дореволюционная фотография

Помо́ры — небольшая по численности, но самобытная этнографическая и этнорелигиозная группа коренного русского и финно-угорского населения на Белом море, а также на побережьях северных рек Мезень, Печора, Онега и Северная Двина. Субэтнос русского (выходцев из Новгорода и Пскова) и финно-угорского народов на беломорском Севере России. Вопрос об этнической принадлежности продолжает оставаться спорным.mw-parser-output .ts-Переход img{margin-left:.285714em}.

Этнохороним, возможно, произошел от названия западного берега Белого моря от города Онега до города Кемь — Поморского берега[1]. Этникон «помор», вероятно, стал употребляться с конца XVIII века. В конце XIX века поморами называли занятых на рыбных и зверобойных промыслах промышленников из Архангельского, Мезенского, Онежского, Кемского и Кольского уездов Архангельской губернии[2], ходивших на Мурман и север Норвегии[3]. Как исторических преемников традиционной поморской культуры, в настоящее время поморами называют население, проживающее в населённых пунктах по берегам Белого моря и в низовьях Мезени, Северной Двины, Онеги, Печоры.[4]

Содержание

1 Этимология названия

1.1 Рыбные промыслы архангелогородцев

2 История изучения

2.1 Язык и культура речи

2.2 Территориальные группы поморов

2.3 Религия

3 Конфликт с Министерством юстиции РФ

4 Культура

4.1 Поморские сказки

5 Численность согласно переписям 2002 и 2010 годов

6 См. также

7 Примечания

8 Атласы и карты (исторические)

9 Атласы и карты (современные)

10 Литература

11 Ссылки

Этимология названия |

В исторических документах с XVI века засвидетельствован другой местный термин — «поморцы». Он обозначал население, проживавшее на Поморском берегу Белого моря от р. Онеги до Кеми[1], и занятое рыбной ловлей на Мурмане, северном побережье Кольского полуострова. Со временем, деревни, жители которых занимались исключительно морским промыслом, появились также на Летнем и Зимнем берегах Белого моря.

С конца XVII века на Русском Севере, который в московском государстве, вплоть до XIX века, носил название Поморья и включал в себя Поморские города (города Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний) поморцами стали называть членов общин так называемого Поморского согласия[5], течения "беспоповцев" в старообрядчестве, оформившегося в ходе раскола русской православной церкви. Возможно, в связи с этим обстоятельством и получил распространение новый термин поморы взамен старого — поморцы, для обозначения одной и той же группы русского и финно-угорского населения.

Есть основание полагать, что возникновение терминов «поморцы» и «поморы» тесно связано с мурманскими рыбными промыслами. Письменные источники местного происхождения второй половины XVIII и XIX веков свидетельствуют о том, что поморами называли жителей Поморского берега от Онеги до Кеми включительно, некоторых сел Карельского берега, Летнего и Зимнего берегов, занимавшихся рискованным в то время океанским промыслом рыбы и зверя[6].

Однако такое ограничение распространение термина поморы нельзя признать верным, так как "поморскими жителями" М.В. Ломоносов в XVIII веке называл население Северной Двины, Архангельска и других "мест поморских":

".…Сверх надлежащего числа матросов и солдат взять на каждое судно около 10 человек лучших торосовщиков из города Архангельского, с Мезени и из других мест поморских (здесь мы видим, что при Ломоносове Мезень однозначно была поморским местом, что опровергает мнения тех, кто предлагает считать Поморьем только Поморский (Западный) берег Белого моря.("Архангельский Север в документах истории". Хрестоматия. Архангельск, 2004, стр. 175).

«По взятии Ермаком Сибирского царства и по многих приращениях на восток Российской Державы, произведенных больше приватными поисками, нежели государственными силами (Ломоносов указывает, что не государство, а гражданское население освоило Сибирь), где казаки, оставшиеся и размножившиеся после победителя в Сибире, а также поморские жители с Двины и из других мест, что около Белого моря, главное имеют участие» (здесь Ломоносов явно указывает, что жители Двины и других мест Беломорья также были поморскими жителями). (Архангельский Север в документах истории. Хрестоматия. Архангельск 2004, стр. 174).

Рыбные промыслы архангелогородцев |

Исторически рыбные промыслы населения Архангельского Севера включали:

- Океанские промыслы трески, сайды и палтуса на Мурмане — северном побережье Кольского полуострова;

- Беломорский сельдяной промысел, производимый в Кандалакшской, Онежской, Унской и Двинской губах, а также лов наваги и камбалы по берегам Белого моря;

- Промысел семги, производимый по рекам, впадающим в Белое море и Северный океан, а также по морскому прибрежью Белого моря, вблизи устья впадающих в него рек;

- Озерные и речные промыслы сигов, налимов, щук и других пород пресноводных рыб[7].

Издатель журнала «Вестник Севера» Иван Алексеевич Шергин (1866—1930), автор многочисленных книг рассказов и очерков о северном крае, так описал рыбный промысел архангелогородцев:

.mw-parser-output .ts-Начало_цитаты-quote{float:none;padding:0.25em 1em;border:thin solid #eaecf0}.mw-parser-output .ts-Начало_цитаты-source{margin:1em 0 0 5%;font-size:105%}.mw-parser-output .ts-Начало_цитаты-quote .ts-oq{margin:0 -1em -0.25em}.mw-parser-output .ts-Начало_цитаты-quote .ts-oq .NavFrame{padding:0}.mw-parser-output .ts-Начало_цитаты-quote .ts-oq .NavHead,.mw-parser-output .ts-Начало_цитаты-quote .ts-oq .NavContent{padding-left:1.052632em;padding-right:1.052632em}

Рыбный промысел разделяется на пресноводный и морской (тресковый) на Мурмане. Последний составляет предмет отхожего промысла поморов Кемского и частью Онежского уездов, перекочевывающих ежегодно на Мурман. Кроме означенных промышленников поморов, в Мурманском морском промысле участвуют и местные обитатели Александровского уезда, но число их не велико. Так, в 1906 г., было 126 судов с 400 ловцами, тогда как всего на промысле находилось 993 судна с 3,446 ловцами. И вот, только открывается навигация, как тотчас же из Архангельска отправляются пароходы Мурманского Товарищества и, забрав поморов Беломорского побережья, следуют на Мурман, где они занимаются в течение лета ловлей трески, пикшуя, палтуса. В половине августа пароходы товарищества объезжают становища на Мурмане и, нагрузив рыбные промыслы, спешат к маргаритинской ярмарке в Архангельске[8]..mw-parser-output .ts-Конец_цитаты-source{margin:0.357143em 2em 0 0;text-align:right}

— И. А. Шергин

Архангельский губернатор (в 1893—1901 годах) и ученый-практик А. П. Энгельгардт оставил следующее описание морских промыслов на Мурмане:

Из Архангельского, Онежского и Камского уездов обыкновенно прибывает на Мурман до 3,000 промышленников ежегодно; большинство из них отправляется в начале марта пешком через Кандалакшу и Раз-Наволок в Колу, откуда пароход товарищества Архангельско-Мурманского пароходства, зимующий в Екатерининской гавани, развозит их по становищам. … Главный предмет промысла на Мурмане составляет треска. Кроме трески, ловится, в сравнительно меньшем количестве, палтус, пикша, сайда, зубатка, камбала, морской окунь и морской налим….Промышленники — одиночки ловят треску на удочку, состоящую из бичевы в 180 саж., на конце которой прикрепляется крючок с приманкою;…

Поморы не любят ловить рыбы удочкою, а ловят её ярусом. Ярус бывает длиною в несколько верст и состоит из веревки толщиною в мизинец, к которой прикреплены тонкие бечевки длиною 1,5 −2 аршина, на расстоянии одной сажени друг от друга; к свободному концу этих бечевок прикреплены крючки,… Длина большого яруса достигает 4000 сажен; к нему прикреплено обыкновенно до 5000 крючков. Ярус опускается на морское дно и лежит в воде около шести часов, после чего его постепенно вытаскивают и снимают с крючков попавшуюся рыбу[9].

— А. П. Энгельгардт

Уже в наше время, социолог Ю. М. Плюснин провел в 1995—2001 годы обследование сельского населения прибрежной части Беломорья, легендарных поморских берегов. Он выявил и описал следующий факт. В 5 обследованных им поморских рыболовецких колхозах имелось 13 средних рыболовных сейнеров. Но в командах работало не более 10 колхозников из почти 400 человек их общего количества. Остальная часть экипажа набиралась в Эстонии и на Украине:

Причины нежелания идти в море называются самые разные, но за всеми стоит одно обстоятельство: на фоне убыточного животноводства и растениеводства морская рыбная ловля выгодна и позволяет колхозу содержать всех своих работников, независимо от их реального вклада. Эта небольшая зарплата, на которую живут члены колхоза, выступает в виде вспомоществования, благодаря которому они имеют ещё достаточно времени и на занятия своим хозяйством (плюс охота, рыбная ловля, сбор и сдача водорослей, и прочие требующие времени дела, нехлопотные и часто даже приятные) и соответствующий потребностям досуг, который заключается в регулярном и продолжительном пьянстве (в то время как на судах введен сухой закон) … Сформировалась психология рантье, которая на уровне обыденного сознания достаточно быстро закрепилась, нашла идеологическое обоснование и в нынешних условиях как механизм ситуативно-ценный начинает успешно вытеснять прежние социально-психологические механизмы жизнеобеспечения[4].

— Ю. М. Плюснин

История изучения |

В настоящее время нет единой точки зрения на понятие «поморы». Существует ряд основных отличающихся друг от друга подходов:

- Поморы — это группа людей внеэтнического характера, связанных схожим образом жизни и родом хозяйственной деятельности;

- Поморы — это коренной малочисленный народ Севера;

- Поморы — это региональное, местное и нейтральное в этническом смысле название русского населения, проживающего на Архангельском Севере;

- Поморы — это этнографическая группа русского старожильческого населения, проживающая по берегам Белого моря;

- Поморы — это русский субэтнос, обитающий на Беломорье;

Поморы на промысле. Начало XX века

Поморы в летней одежде. Начало XX века

Поморы в зимней одежде. Начало XX века

Поморы. Начало XX века

Крестьянская семья в праздничных костюмах. Беломорье. Начало XX века

Поморы. Начало XX века

Поморы. Начало XX века

Поморы. Начало XX века

Язык и культура речи |

Севернорусские говоры на основе диалектологической карты 1915 года

Разговорный язык поморов — поморский диалект русского языка. Характерными признаками поморского говора являются:

оканье и долгота гласных в фонетике, характерная для части финно-угорских языков.- большое количество слов, унаследованных от древнерусского языка (его новгородского диалекта).

- наличие многочисленных новообразований, в частности связанных с природными условиями и хозяйственной деятельностью поморов, а также языковых заимствований из древнебалтийских, финно-угорских и скандинавских языков в лексике.

- некоторые особенности в создании глагольных форм, выборочное применение аориста.

Территориальные группы поморов |

Церковь в Матигорах близ Холмогор (1686-94), откуда родом была мать М. В. Ломоносова

- собственно поморы: население Поморского, Летнего и части Карельского берегов Белого моря; отличают себя от населения Кандалакшской губы (называя их пякка) и Терского берега (называя их роканы)

губяне или как их называют другие поморы — пякка

терчане или как их называют другие поморы — роканы

устъ-цилёмы и пустозёры на Печоре[10]

канинские поморы: небольшая обособленная группа; 7 человек во время переписи 2002 года назвали себя канинскими поморами[11].

Религия |

Основная религия поморов — православие как нового (Русская православная церковь), так и старого (Древлеправославная поморская церковь) обрядов.

В 2010 году полевая экспедиция Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН исследовала религиозность современных поморов[12].

Конфликт с Министерством юстиции РФ |

В 2012 году Министерство юстиции РФ приняло решение о ликвидации Беломорской территориальной соседской общины «Поморы», которая была зарегистрирована в 2005 году[13]:180. Мотив ликвидации — поморы не принадлежат к коренным малочисленным народам[13]:180. Поморский активист Иван Мосеев был осужден по обвинению в публикации в 2012 году ответного комментария на угрозы в адрес этнографической группы поморов на сайте «Эхо Севера», призывавших поставить поморов «к стенке»: «Что ты с нами сделаешь? Вас миллионы быдла, нас две тысячи людей». Этот ответ был использован следователем РУ ФСБ для обвинения Мосеева по ч. 1 ст. 282 УК РФ в оскорблении группы лиц по признаку национальности «русские». Несмотря на то, что слово русские в указанной фразе не было упомянуто, сам факт появления такого комментария дал органам правосудия повод для начала судебного преследования защитника прав поморов. При этом прямой призыв расстреливать поморов, на который и был дан указанный ответ, был проигнорирован следствием и судом. В итоге, Иван Мосеев был приговорен к штрафу в 100 тыс. рублей, уволен с должности директора Поморского института коренных и малочисленных народов САФУ, после чего указанный институт был ликвидирован[13]:181.

Культура |

Птица счастья

Козули, традиционное лакомство у поморов

Поморские сказки |

Значительное взаимное влияние на сказочную традицию Поморья оказала культура соседних народов. Наиболее любимы в Поморье длинные волшебные сказки приключенческого характера, в коих действие связано с морем. Обычно главный герой таких сказок — бедняк. Не менее распространены сказки с главным героем-женщиной. Наравне с мужчиной она делит все испытания и оказывается чудесной его помощницей. В ряде сказок она — невинная жертва коварного врага[14].

Поморская культура отразилась в произведениях С. Г. Писахова и Б. В. Шергина. По мотивам произведений Писахова и Шергина в 80-х на «Союзмультфильме» была снята знаменитая серия мультфильмов — «Смех и горе у Бела моря». Также отдельные элементы поморской культуры и жизни можно встретить в произведениях Юрия Казакова.

Численность согласно переписям 2002 и 2010 годов |

Во время всероссийской переписи населения 2002 года поморами назвали себя 6571 человек (из них 6295 проживают в Архангельской области (среди них, в частности — губернатор Архангельской области Анатолий Ефремов[15]), в Мурманской области — 127[16]).

Согласно итогам Всероссийской переписи населения 2010 число людей, назвавшихся поморами, за 8 лет сократилось вдвое и составило 3113 человек (в том числе в Архангельской области — 2015 человек).

См. также |

- Музей истории, культуры и быта терских поморов

- Поморская торговля

- Козули

- Бельковый промысел

Примечания |

↑ 12 Народы Европейской части СССР (Том 1). — М.: Наука, 1964. — С. 145. — (Серия Народы мира. Этнографические очерки АН СССР).

↑ Беломорский подвид кольчатой нерпы (P. h. hispida) является наиболее распространённым тюленем Северного Ледовитого океана. См.: Кольчатая нерпа. Гренландский тюлень добывался преимущественно в месте лёжки — горле Белого моря. Также: Биологическая энциклопедия: Семейство Настоящие тюлени (Phocidae)

↑ Латкин Н. В. Поморы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

↑ 12 Плюснин Ю. М. Поморы. Население побережий Белого моря в годы кризиса, 1995—2001. — Новосибирск: Изд-во Новосибирского государственного университета, 2003.

↑ Поморское согласие // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

↑ См. например: Ульянов И. М. Страна Помория. (1984 г.) Электронный ресурс

↑ Данилевский Н. Я. Рыбные промыслы и колонизация Мурманского берега // Сборник политических и экономических статей Н. Я. Данилевского. — СПб.: Издание Н. Страхова, 1890. — С. 588—601.

↑ Шергин Н. А. Богатства Севера: Путевые заметки, очерки и рассказы: На севере; Зырянский край; Ухтенская нефть; Удорский край. — 2-е изд., заново перед. и доп. — СПб.: Тип. Первой Трудовой Артели, 1909. — 136 с.

↑ Энгельгардт А. П. Морские промыслы на Мурмане. — Русская земля. Область крайнего севера, 1899. — Т. I. — С. 273.

↑ Русские. — M.: Наука, 1999.

↑ Росстат. Перечень вариантов самоопределения национальностей в переписи 2002 года (неопр.). Демоскоп Weekly. Проверено 20 января 2013. Архивировано 1 февраля 2013 года.

↑ Экспедиции Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН

↑ 123 Этнополитическая ситуация в России и сопредельных государствах в 2012 году. Ежегодный доклад сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов / под ред. В.А. Тишкова и В.В. Степанова. — М.: ИЭА РАН, 2013. — 676 с. — ISBN 978-5-4211-0071-3.

↑ Поморские сказки.

↑ Среди губернаторов появился настоящий помор // «Деловая пресса» №. — 2002. — 16 октября (№ 39 (164)).

↑ Росстат. Население по национальности и владению русским языком по субъектам Российской Федерации (неопр.). — Всероссийская перепись населения 2002 года. Том 4. Проверено 20 января 2013. Архивировано 1 февраля 2013 года.

Атласы и карты (исторические) |

- Ахматов И. Атлас Исторический, Хронологический и Географический Российского государства, составленный на основании истории Карамзина Иваном Ахматовым. — СПб., 1831. Руниверс

- Ильин А. А. Подробный атлас Российской империи с планами главных городов. — СПб.: Издание картографического заведения А. Ильина, 1876. Руниверс Карта Архангельской губернии

- Кудряшов К. В. Русский исторический атлас. — М.; Л.: Государственное издательство картографии, 1928. — 20 с. Руниверс Колонизация Русского Севера

- Максимович А. Атлас Российской империи, 1824 г. — СПб, 1845.

- Россия. Географическое описание Российское Империи по губерниям и областям с географическими картами. — СПб., 1913. — 286 с. Руниверс

- Российский атлас, из сорока четырёх карт состоящий и на сорок два наместничества Империю разделяющий. — СПб.: Изд-во Сочина, 1792. — 47 с. Руниверс Карта Архангельского наместничества

Атласы и карты (современные) |

- Народы России. Атлас культур и религий. — М.: Дизайн. Информация. Картография, 2010. — 320 с. — ISBN 978-5-287-00718-8.

- Семушин Д. Л. Русский Север. Пространство и время. — Архангельск: Малые Корелы, 2010. — 120 с. (Содержит 40 составленных автором на основе анализа письменных и картографических источников карт.)

Литература |

- Ануфриев В. В. Русские поморы. Культурно историческая идентичность. — Архангельск: Солти, 2008. — 160 с. — 1000 экз. — ISBN 5-7536-0217-7,.

- Бернштам Т. А. Поморы: формирование групп и система хозяйства / Т. А. Бернштам; АН СССР; Ин-т этнографии; под ред. К. Р. Чистова. — Л.: Наука, 1978. — 176 с.

- Бернштам Т. А. Русская народная культура Поморья в XIX — начале XX века. — Л., 1983. — 232 с.

Булатов В. Н. Русский Север. Кн. 1. Заволочье (IX−XVI вв.). — Архангельск, 1997; Кн. 2. Встречь солнца (XV−XVII вв.). — Архангельск, 1998; Кн. 3. Поморье (XVI − нач. XVIII вв.). — Архангельск, 1999; Кн. 4. Свет полярной звезды (XVIII−XIX вв.). — Архангельск, 2002; Кн. 5. Ворота в Арктику. — Архангельск, 2001. — Архангельск: Изд. центр ПГУ им. М. В. Ломоносова, 1997—2001.- Очерки русской народной культуры / отв. ред. и сост. И. В. Власова; Ин-т этнологии и антропологии РАН. — М.: Наука, 2009. — 786 с. — ISBN 978-5-02-036744-9.

- Плюснин Ю. М. Поморы. Население побережий Белого моря в годы кризиса, 1995—2001. — Новосибирск: Изд-во Новосибирского государственного университета, 2003. — 143 с. — ISBN 5-89554-189-5.

Поморская энциклопедия : в 5 т. / гл. ред. акад., вице-президент РАН Н. П. Лаверов. Т. 1: История Архангельского Севера / Поморский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ломоносовский фонд, Поморский науч. фонд; гл. ред. В. Н. Булатов; сост. А. А. Куратов. — Архангельск : Поморский гос. ун-т, 2001 (Правда Севера). — 483 с. : ил.; 28 л. ил.; 4 л. карт. — ISB№ 5-88086-147-3.

Русские / Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН / Серия «Народы и культуры», т. I. / Редакторы серии: докт. истор. наук Ю .Б. Симченко, докт. истор. наук В. А. Тишков. — M.: Наука, 1999. — 828 с.: ил. ISBN 5-02-008609-6

Русский Сборник: исследования по истории России / ред.-сост. О. Р. Айрапетов, Мирослав Йованович, М. А. Колеров, Брюс Меннинг, Пол Чейсти. Том XII. — М.: Издательский дом «Регнум», 2012. — 504 с. — ISBN 978-5-905040-04-7 PDF

Семушин Д. Л. «Поморский вопрос» и Русская Арктика. — Москва: Издательский Дом «Регнум», 2013. — 256 с. — 300 экз. — ISBN 978-5-91887-024-2. PDF

- Малашенков А.А., Федоров П.В. Почва на северных скалах: Православный некрополь Мурманского берега Баренцева моря (1863-1920 гг.). — 2017. — СПб.: Междунар. банк. ин-т. — 632 с. — ISBN 978-5-4228-0085-8.

- Черёмухина Л. А. Северная кухня. — Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1992. — 320 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85560-168-4, ISBN 978-5-85560-168-8.

Ссылки |

.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты{background:#f8f9fa;border:1px solid #a2a9b1;clear:right;float:right;font-size:90%;margin:0 0 1em 1em;padding:.5em .75em}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты th,.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding:.25em 0;vertical-align:middle}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding-left:.5em}

Поморы на Викискладе |

Кольские карты — Крупномасштабные карты Кольского полуострова с 1534 года, библиотека, топонимика.

О происхождении названия «поморы» Из книги И. М. Ульянова «Страна Помория» (1984)

Поморы — статья из Большой советской энциклопедии

- Официальный сайт общины поморов (неопр.). Проверено 20 января 2013. Архивировано 1 февраля 2013 года.

- Овчинников А. В. Лесная сертификация и поморы: информированность, активность, новые возможности для коренных народов (итоги экспедиции в Онежское Поморье) (неопр.). — Тысячнюк М.С., Конюшатов О.А., Кулясова А.А., Кулясов И.П., Тесля И.В. Рекомендации по социальным аспектам сертификации по схеме Лесного попечительского совета FSC — Вологда: ЦНСИ, 2009. Проверено 20 января 2013. Архивировано 1 февраля 2013 года.

- Бадигин К. С. Путь на Грумант (Поморская быль) (неопр.). — Архангельское книжное издательство, 1956. Проверено 20 января 2013. Архивировано 1 февраля 2013 года.

- Академик РАН Валерий Тишков о соотношении понятий «народ» и «нация»

Круглый стол в САФУ: «Культурно-этническая идентичность русских поморов», 15 сентября 2011 года- Анатолий Беднов. Истинные причины «антипоморской» кампании. Расследование евразийцев-народников

- Поморский вопрос: приложения, документы, проекты

- Норвежский Баренц-секретариат

19 июня 2013, Татьяна Нефедова, Лоция Белого моря: 100 лет спустя, В Архангельске стартует экспедиция на шняке — судне, построенном по подобию традиционной поморской лодки. Русское географическое общество, РГО

Для улучшения этой статьи по истории желательно: |