Польская Республика (1918—1939)

республика (1918—1939) правительство в изгнании (1939—1990) | |||||

| Польская Республика Вторая Речь Посполитая | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| польск. Rzeczpospolita Polska польск. II Rzeczpospolita | |||||

| |||||

Гимн: Гимн Польши | |||||

| |||||

← ← ← ← ← ← ← 1918 — 1939 | |||||

| Столица | Варшава | ||||

| Крупнейшие города | Варшава, Лодзь, Львов, Познань, Краков, Вильно, Быдгощ | ||||

| Язык(и) | польский (государственный), немецкий[1], украинский, белорусский, идиш, русский, литовский | ||||

| Религия | римо-католичество, греко-католичество, православие, иудаизм | ||||

| Денежная единица | польская марка (1918[2]—1924) злотый (после 1924) | ||||

| Гимн | Марш Домбровского | ||||

| Площадь | 388 634 км² (1931), 389 720 км² (1938) | ||||

| Население | 34 849 000 (1938) | ||||

| Форма правления | однопартийная[3]парламентская республика (до 1935),

| ||||

| Часовой пояс | UTC+1, UTC+2 летом | ||||

| Президент | |||||

| • 1918—1922 | Юзеф Пилсудский | ||||

| • 1922 | Габриэль Нарутович | ||||

| • 1922—1926 | Станислав Войцеховский | ||||

| • 1926—1939 | Игнацы Мосцицкий | ||||

| • 1939 | Болеслав Венява-Длугошовский | ||||

| • 1939—1947 | Владислав Рачкевич | ||||

По́льская Респу́блика, также известна как Вторая Речь Посполитая (польск. Rzeczpospolita Polska, II Rzeczpospolita) — польское государство, восстановленное в 1918 году. Название подчеркивает непрерывную связь с Речью Посполитой (1569—1795), ликвидированной в результате её разделов между Российской империей, Прусским королевством и Австрийской империей в конце XVIII века.

Государственным языком Польской Республики был польский, а валютой — изначально польская марка, а с 1924 года — злотый.

Содержание

1 История

2 Территория и границы

2.1 Площадь государства

2.2 Определение границ

2.3 Соседи

2.4 Зависимые и автономные территории

2.5 Крайние точки

2.6 Судьба границ II Речи Посполитой

3 Политический строй

3.1 Политические партии

4 Демография

4.1 Национальный состав

4.2 Религии

4.2.1 Католицизм

4.2.2 Старокатолицизм

4.2.3 Протестантизм

4.2.4 Православие

4.2.5 Иудаизм

5 Административное деление

6 Силовые структуры

7 Национальная и языковая политика

7.1 Политика в отношении украинского меньшинства

7.2 Антисемитизм

8 Культура

8.1 Театр

9 Экономика

10 СМИ

11 Примечания

12 См. также

13 Ссылки

14 Литература

История |

Физическая карта Польши в 1939 году

Этническая карта Польши в 1931 году

Формальным началом истории II Речи Посполитой считается 11 ноября 1918 года, когда польские отряды разоружили немецкий гарнизон в Варшаве, и вернувшийся из немецкого плена революционный лидер Юзеф Пилсудский принял военную власть из рук Регентского совета Королевства Польского. Три дня спустя (14 ноября 1918 года) Пилсудский принял на себя также гражданскую власть, а сам Регентский совет и Временное народное правительство Польской Республики решили наделить Пилсудского полномочиями временного правителя (польск. Naczelnik Państwa). 20 февраля 1919 года Законодательный сейм назначил Пилсудского «Начальником государства и Верховным вождём»[4].

11 ноября 1918 года ежегодно празднуется как день независимости Польши.

Версальский мирный договор в 1919 году передал Польше большую часть германской провинции Позен, а также часть в Померании, что дало стране выход к Балтийскому морю; Данциг (Гданьск) получил статус «вольного города».

В Силезии в 1919—1921 годах произошли три восстания поляков против германских властей. В 1922 году после референдума, проведённого в Верхней Силезии, на котором часть жителей (поляки) высказались за вхождение в состав Польши, а часть (немцы) предпочли жить в Германии, Лига Наций сочла разумным разделить этот регион на части, в соответствии с предпочтениями жителей. Восточная часть образовала автономное в составе Польши Силезское воеводство (Autonomiczne Województwo Śląskie).

Польско-украинская война закончилась полным разгромом Западно-Украинской народной республики. В 1919 году началась советско-польская война, которая шла с переменным успехом. Вначале поляки захватили Минск и Киев и продвинулись вглубь Украины и Белоруссии. Затем советские войска перешли в контрнаступление и дошли до Вислы, но им не удалось взять хорошо укреплённые Львов и Варшаву. На рубежах реки Висла Красная Армия потерпела поражение. Всего за войну в польский плен попали до 200 тысяч красноармейцев, из которых, по различным оценкам, намеренно уничтожены, погибли от голода, издевательств охраны и болезней до 80 тысяч[5][6][7][8]. Война фактически была проиграна Советской Россией, и по Рижскому мирному договору 1921 года, западная часть украинских и белорусских земель отошла к Польше.

На конференции послов 28 июля 1920 была согласована южная граница Польши. Тешинская область была разделена между Польшей и Чехословакией.

В октябре 1920 года польские войска захватили часть Литвы с городом Вильно (Вильнюсом). Присоединение этого города к Польше было одобрено 10 февраля 1922 региональной ассамблеей.

В 1926 году после государственного переворота в Польше был установлен авторитарный санационный режим во главе с Юзефом Пилсудским. Был создан концентрационный лагерь в Берёзе-Картузской, прошёл Брестский процесс (польск. Proces brzeski) над оппозиционерами, был объявлен вне закона Лагерь Великой Польши (польск. Obóz Wielkiej Polski), а также Национально-радикальный лагерь, были введены ограничения свободы печати и собраний.

15 июня 1931 года СССР и Польша заключили Договор о дружбе и торговом сотрудничестве, а 25 января 1932 года подписали Договор о ненападении.

26 января 1934 года Польша и Германия подписали Пакт о ненападении сроком на 10 лет. 4 ноября 1935 года ими было подписано Соглашение об экономическом сотрудничестве.

В апреле 1935 года, незадолго до смерти Пилсудского, в Польше была принята новая Конституция, в которую вошли основные принципы Санации: сильное централизованное государство с президентской системой правления. Эта Конституция намного расширила президентские полномочия: к примеру, у президента были права на руководство Сеймом, правительством, вооруженными силами и судами, треть сенаторов назначалась лично им, оппозиционные партии были лишены возможности выдвигать своих кандидатов в депутаты.[9] Такие изменения привели к тому, что в 1936 году произошел серьезный раскол во внутренней политике: лево-либеральная часть парламента потребовала учитывать мнения оппозиционных партий, правительственные группы потребовали формирования более жесткого правительства. Была необходимость сплотить все эти группы путём создания надправительственного авторитета, им стал Эдвард Рыдз-Смиглы.[10]

В 1938 году (после Мюнхенского соглашения) Польша получила от Чехословакии Тешинскую область.

21 марта 1939 года нацистская Германия потребовала от Польши передать ей вольный город Данциг (с 1945 года — Гданьск), вступить в Антикоминтерновский пакт и открыть для неё «польский коридор» (создан после Первой мировой войны для обеспечения выхода Польши к Балтийскому морю). Польша отвергла все требования Германии.

23 марта 1939 года Германией была занята без боя литовская провинция Мемель, находившаяся совсем вблизи польских границ.

26 марта 1939 года посол Польши в Германии, Ю. Липский, привез в Берлин письменный меморандум о согласии Польши со строительством автострады, но без права экстерриториальности. Риббентроп пригрозил Польше «судьбой небезызвестной страны», которую уничтожить помогла именно Польша.[11]

28 марта 1939 года Гитлер разорвал Пакт о ненападении с Польшей.

23 августа 1939 года подписан Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, в прилагавшемся к нему секретном дополнительном протоколе стороны договорились о разделе сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. В соответствии с протоколом граница сфер интересов в Польше проходила приблизительно по «линии Керзона».

После нападения на Польшу 1 сентября 1939 года нацистской Германии правительство Польши во главе с президентом Игнацием Мосцицким бежало из страны в Румынию, перейдя границу в ночь на 18 сентября 1939 года, и было интернировано румынскими властями по требованию Германии. В этот же день СССР направил свои войска к линии Керзона в восточную часть Польши, оккупировав восточную её часть, что было предусмотрено секретным протоколом к советско-германскому пакту о ненападении. В конце сентября 1939 года было сформировано и до 6 июля 1945 года признавалось многими странами законным продолжателем II Речи Посполитой правительство Польши в изгнании, а также подчинённая ему администрация в оккупированной Польше — Польское подпольное государство и его политические и военные структуры (Армия крайова).

Прекращение дипломатического признания польского правительства в изгнании Соединенным Королевством и США 6 июля 1945 года и впоследствии другими странами мира следует считать фактическим концом II Речи Посполитой как субъекта международного права. Заключительным аккордом её существования в 1990 году стала передача президентских регалий от последнего президента Республики в изгнании Рышарда Качоровского второму президенту III Речи Посполитой и первому избранному в ходе свободных выборов — Леху Валенсе.

Территория и границы |

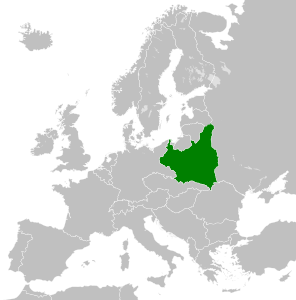

Территория Польши в Европе

Площадь государства |

На 1 января 1938 года составляла 388 634 км², а после аннексии Заользья в октябре 1938 года — 389 720 км².

Определение границ |

Границы II Речи Посполитой были установлены следующими договорами: Версальским, Рижским (без участия БССР), Сен-Жерменским, Трианонским, а также решением Совета послов Антанты (в отношении границы Польши с Чехословакией в Тешинской Силезии и границы с Литвой). В 1921 году в исполнение Версальского мирного договора, результатов плебисцита и трёх силезских восстаний к Польше была присоединена восточная часть Верхней Силезии. Опольская Силезия осталась за Веймарской республикой. В 1920 году, в ходе подготовки к упомянутому плебисциту Сейм Польши образовал автономное Силезское воеводство. В 1922 году Польша аннексировала Виленский край общей площадью свыше 13 тысяч кв. км.

14 марта 1923 г. послы Франции, Англии, Италии и Японии (посол США присутствовал в качестве наблюдателя) установили восточную границу Польши, закрепив за ней Виленскую область, Западную Белоруссию, Западную Волынь и Восточную Галицию. Против этого решения протестовали как украинцы Восточной Галиции (18 марта 1923 г. во Львове состоялась 40-тысячная акция протеста), так и СССР, как подписант рижского мирного договора (заявление СНК от 5 апреля 1923 г. о непризнании решения Парижской конференции послов Антанты). Рижский мирный договор 18 марта 1921 г. обязывал проводить западную границу советских республик по реке Збруч. Однако советская сторона утверждала, что не следует из этого делать вывод, что по Збручу проходит и восточная граница Польши. Эта линия была границей Восточной Галиции, а уже решение относительно принадлежности или непринадлежности этой территории к Польше, в соответствии с рижскими статьями, должно было принадлежать проживающему там народу, которому необходимо было предоставить право свободно высказаться по этому вопросу. Как отмечает польский историк Рышард Тожецкий, такое решение послов Антанты очень сильно повлияло на украинцев в Восточной Галиции. Они перестали рассчитывать на поддержку Запада, стали пестовать у себя негативное отношение к Польше и симпатизировать советской Украине. Их внимание привлекали происходившие там общественные изменения, быстрое восстановление экономики[12].

Соседи |

- Германия: Веймарская республика — до 1933 года, Нацистская Германия — с 1933 года,

Чехословакия — до 1939 года, с 1939 года — Словакия и Венгрия,

Советский Союз,

Литва,

Латвия,

Румыния.

Зависимые и автономные территории |

Силезское воеводство — польская часть Верхней и Тешинской Силезии;- Автономия Восточной Малопольши — автономный статус воеводств Львовского, Тарнопольского и Станиславовского, определённый законом Сейма Польши в 1922 году, который, тем не менее, так и не вступил в силу до 1939 года;

Вольный город Данциг — Данциг и окрестности.

Крайние точки |

- Северная: 55°51′08″ с. ш. 27°09′08″ в. д.HGЯOL — пограничная с Латвией река Пресьвята у деревни Сомино, Браславский повят, Виленское воеводство.

- Южная: 47°43′28″ с. ш. 24°52′59″ в. д.HGЯOL — на границе с Румынией окрестности южного источника ручья Менезиль, Косовский повят, Станиславовское воеводство.

- Восточная: 55°20′58″ с. ш. 28°21′32″ в. д.HGЯOL — на границе с СССР у хутора Спасибёнки недалеко от железнодорожной линии Молодечно — Полоцк, Дисненский повят, Виленское воеводство.

- Западная: 52°37′06″ с. ш. 15°47′13″ в. д.HGЯOL — на границе с Германией посёлок Мухоцинек на Варте, Мендзыхудский повят, Познанское воеводство.

Судьба границ II Речи Посполитой |

В результате нападения Германии на Польшу 1 сентября 1939 года, польского похода Красной армии 17 сентября 1939 года, оккупации её западной части — вермахтом, а восточных земель — Красной армией и установления 28 сентября 1939 года между нацистской Германией и Советским Союзом по заключённому в Москве Договору о дружбе и границе между СССР и Германией советско-германской границы, II Речь Посполитая прекратила свое существование. Некоторые категории населения оккупированных вермахтом и Красной армией территорий Польского государства подверглись жестоким репрессиям[13][14].

Политический строй |

Политические партии |

- Национально-народный союз (Związek Ludowo-Narodowy)

- Национально-народный союз (Związek Ludowo-Narodowy) - объединяла польских националистов

- Христианско-народная партия труда (Chrześcijańsko-Narodowe Stronnictwo Pracy) - объединяла католических клерикалов

- Блок национальных меньшинств (Blok Mniejszości Narodowych) - объединяла сторонников обеспечения прав немецкого, украинского, белорусского и еврейского национальных меньшинств

- Польская народная партия "Освобождение" (Polskie Stronnictwo Ludowe "Wyzwolenie")

- Польская народная партия "Пяст" (Polskie Stronnictwo Ludowe "Piast")

- Польская социалистическая партия (Polska Partia Socjalistyczna) - объединяла поляков-социалистов

- Национальная рабочая партия (Narodowa Partia Robotnicza)

Коммунистическая партия Польши (Komunistyczna Partia Polski)- Немецкая социал-демократическая партия Польши (Deutsche Sozialdemokratische Partei Polens) - объединяла немцев-социалистов Великопольши

- Немецкая социалистическая рабочая партия Польши (Niemiecka Socjalistyczna Partia Pracy w Polsce, Deutsche Sozialistische Arbeitspartei Polens) - объединяла немцев-социалистов Лодзя

Коммунистическая партия Западной Украины (Комуністична партія Західної України, Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy)

Коммунистическая партия Западной Белоруссии (Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi, Камуністычная партыя Заходняй Беларусі)

Демография |

| Дата переписи | Численность | Процент городского населения | Плотность населения(чел./1 км кв.) |

|---|---|---|---|

30 сентября 1921 | 27 177 000 | 24,6 % | 69,9 |

9 декабря 1931 | 32 107 000 | 27,4 % | 82,6 |

31 декабря 1938 | 34 849 000 | 30 % | 89,7 |

Национальный состав |

Польша в межвоенный период была многонациональной страной, где поляки составляли от 64 % до 69,2 % населения. Поляки составляли большинство в центре, севере, юге и западе страны, но были меньшинством на востоке страны, где преобладали в крупнейших городах Вильно (66 %) и в Львове (50 %). Во многих районах преобладало еврейское население. Были конфликты между властями и представителями меньшинств.

Национальности (самоопределение по языку) по данным переписи 1931 года[15]:

Поляки — 68,91 %.

Украинцы — 10,10 %.

Евреи — 8,56 %.

Русины — 3,82 %.

Белорусы — 3,10 %.

Немцы — 2,32 %.

«Тутэйшие» — 2,22 %.

Русские — 0,43 %.

Литовцы — 0,26 %.

Чехи — 0,12 %.- Другие — 0,16 %.

Религии |

По данным переписи 1931 года население Польши по вероисповеданию делилось следующим образом[15]:

Римо-католики — 64,76 %;

Униаты — 10,45 %

Православные — 11,79 %

Иудеи — 9,76 %

протестанты - 2,62 %

Также мусульмане и другие.

На 1933 год в Польше у католиков было 6 тыс. костёлов и каплиц (из них около 84 % в сельской местности), у униатов — 3151 церковь и каплица, у иудеев — 2041 синагога, у православных — 2 тыс. церквей, у мусульман — 16 мечетей[16]. На 1933 год в Польше насчитывалось 14867 священнослужителей разных конфессий[16].

Католицизм |

Католицизм был представлен объединёнными в Конференцию католических епископов Польшу (Konferencja Episkopatu Polski) епархиями:

Варшавская митрополия (Metropolia warszawska)

Архиепархия Варшавы (Archidiecezja warszawska)

Епархия Люблина (Diecezja lubelska)

Епархия Лодзи (Diecezja łódzka)

Епархия Плоцка (Diecezja płocka)

Епархия Подляшья (Diecezja siedlecka)

Епархия Сандомира (Diecezja sandomierska)

Гнезненская митрополия (Metropolia gnieźnieńska)

Архиепархия Познани (Archidiecezja poznańska)

Архидиоцез Гнезно (Archidiecezja gnieźnieńska)

Епархия Хельмно (Diecezja chełmińska)

Епархия Влоцлавека (Diecezja włocławska)

Краковская митрополия (Metropolia Krakowska)

Архиепархия Кракова (Archidiecezja krakowska)

Епархия Ченстоховы (Diecezja częstochowska)

Епархия Кельце (Diecezja kielecka)

Епархия Катовице (Diecezja katowicka)

Епархия Тарнува (Diecezja tarnowska)

Виленская митрополия (Metropolia Wileńska)

Архиепархия Вильнюса (Archidiecezja wileńska)

Епархия Ломжи (Diecezja łomżyńska)

Епархия Пинска (Diecezja pińska)

Львовская митрополия (Metropolia lwowska) - объединяла преимущественно поляков-униатов Галиции

Архиепархия Львова (Archidiecezja lwowska)

Епархия Луцка (Diecezja łucka)

Епархия Пшемысля (Diecezja przemyska)

Львовская митрополия византийского обряда - объединяла преимущественно украинцев-униатов Галииции

Львовская греко-католическая архиепархия (Greckokatolicka archieparchia lwowska)

Станиславовская греко-католическая епархия (Greckokatolicka eparchia stanisławowska)

Перемышльская греко-католическая епархия (Greckokatolicka eparchia przemyska)

Львовская армянокатолическая архиепархия (Archidiecezja ormiańskokatolicka we Lwowie)

Старокатолицизм |

Старокатолическая церковь в Польской Республике (Kościół Starokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej, Altkatholische Kirche in der Republik Polen) объединявшая преимущественно немцев-старокатоликов и поляков-старокатоликов бывших прусских провинций Позен и Западная Пруссия- Польская национальная католическая церковь (Polski Narodowy Kościół Katolicki) объединяла американских граждан польского происхождения, в Польше была представлена своей миссией в более поздний период оформившуюся в отдельную церковь

- Старокатолическая церковь мариавитов (Starokatolicki Kościół Mariawitów) объединяла преимущественно старокатоликов-мариавитов бывшего Царства Польского, епархии Подляшья и Люблина, Лодзи, Варшавы и Плоцка[17]

- Католическая церковь мариавитов (Kościół Katolicki Mariawitów) откололась в 1935 году от Старокатолической церкви мариавитов[18]

Протестантизм |

Деноминации протестантов:

- Евангелическо-аугсбургская церковь в Польской Республике (Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej, Evangelisch-Augsburgische Kirche in Polen) - объединяла преимущественно немцев-лютеран бывшего Царства Польского, диоцезы Варшавы, Плоцка, Калиша, Лодзя, Петрокова, Люблина, Вильнюса и Волыни

- Унионистская евангелическая церковь в Польше (Ewangelicki Kościół Unijny w Polsce, Unierte Evangelische Kirche in Polen) - объединяла преимущественно немцев-лютеран и немцев-кальвинистов польских частей бывших прусских провинций Позен и Западная Пруссия, имела суперинтендентуры в большинстве районов

- Унионистская евангелическая церковь в Польской Верхней Силезии (Ewangelicki Kościół Unijny na polskim Górnym Śląsku, Unierte Evangelische Kirche in Polnisch Oberschlesien) - объединяла преимущественно немцев-лютеран бывшей польской части бывшей прусской провинции Силезия

- Евангелическо-лютеранская церковь в Западной Польше (Kościół Ewangelicko-Luterski w Polsce Zachodniej, Evangelisch-lutherische Kirche in Westpolen) - объединяла преимущественно немцев-старолютеран бывших прусских провинций Позен и Западная Пруссия

- Евангелическая церковь Аугсбургского и Гельветического исповеданий в Малопольше (Kościół Ewangelicki Augsburskiego i Helweckiego Wyznania w Małopolsce, Evangelische Kirche Augsburgischen und Helvetischen Bekenntnisses in Kleinpolen) - объединяла преимущественно немцев-лютеран бывшей коронной земли Галиция

Украинская евангелическая церковь Аугсбургского исповедения (Ukraiński Kośćioł Ewangelicki Augsburgskiego Wyznania, Українська Євангельська Церква Аугсбурзького Сповідання) - объединяла преимущественно украинцев-лютеран.- Варшавская евангелическо-реформатская церковь (Warszawski Kościół Ewangelicko-Reformowany) - объединяла преимущественно поляков-протенстантов бывшего Царства Польского, 1 приход в Варшаве, 1 в окрестностях Варшавы, 1 в Лодзи, 3 в окрестностях Лодзя, 1 в окрестностях Люблина, 4 в Западной Белоруссии

- Виленская евангелическо-реформатская церковь (Wileński Kościół Ewangelicko-Reformowany) - объединяла преимущественно поляков-протестантов и литовцев-протестантов Срединной Литвы

- Союз славянских общин евангельских христиан (Związek Słowiańskich Zborów Ewangelicznych Chrześcijan) в 1923 году объединился с Союзом славянских общин баптистов в Союз славянских общин евангелических христиан и баптистов (Związek Słowiańskich Zborów Ewangelicznych Chrześcijan i Baptystów)

- Союз славянских общин баптистов в Польше (Związek Zborów Słowiańskich Baptystów w Polsce) - объединял премущественно поляков-баптистов, украинцев-баптистов и белорусов-баптистов, в 1923 году объединился с Союзом славянских общин евангельских христиан в Союз славянских общин евангелических христиан и баптистов (Związek Słowiańskich Zborów Ewangelicznych Chrześcijan i Baptystów)

- Союз общин евангельских христиан языка немецкого (Zjednoczenie Zborów Ewangelicznych Chrześcijan Języka Niemieckiego), объединял немцев-баптистов территории бывшего Царства Польского и Волыни[19]

- Союз общин немецко-язычных баптистов в Польше (Unia Zborów Baptystów Języka Niemieckiego w Polsce), образован в 1928 году путём объединения:

- Великопольского объединения - объединял преимущественно немцев-баптистов бывших прусских провинций Позен и Западная Пруссия

- Объединения бывшей конгрессовской Польши - объединял преимущественно немцев-баптистов бывшего Царства Польского

- Волынского объединения - объединял преимущественно немцев-баптистов Волыни

- Союз христиан веры евангельской (Związek Chrześcijan Wiary Ewangelicznej) - создан в 1929 году путём объединения отдельных общин.

- Объединение последователей учения первоначальных христиан (Zrzeszenie Zwolenników Nauki Pierwotnych Chrześcijan) - объединяло плимутских братьев преимущественно территории бывшего Царства Польского, а также Тешинской Силезии, а несколько позднее Малопольши и Восточной Верхней Силезии.

- Союз общин адвентистов седьмого дня (Unia Zborów Adwentystów Dnia Siódmego)

Православие |

Православная Церковь в Польше

- Варшавская епархия - объединяла православных украинцев, белорусов и поляков территория бывшего Царства Польского

- Виленская епархия - объединяла православных Виленского воеводства

- Гродненская епархия - объединяла преимущественно православных белорусов Новогрудского и части Белостокского воеводства

- Полесская епархия - объединяла преимущественно православных белорусов Полесского воеводства

- Волынская епархия - объединяла преимущественно православных украинцев Волынского и Тарнопольского воеводства

Иудаизм |

Иудаизм был представлен Иудейским исповедальным союзом (Żydowski Związek Wyznaniowy). Существовал также Караимский религиозный союз (Karaimski Związek Religijny)

Административное деление |

Административно-территориальное деление Польши в 1930 году

Административно-территориальное деление Польши в 1939 году

Административно-территориальное деление Польской Республики было трёхуровневым: страна делилась на воеводства (województwo) и столичный город, воеводства — на повяты (powiat) и городские повяты (powiat grodzki) (Лодзь, Ченстохова, Радом, Сосновец, Люблин, Белосток, Краков, Львов, Познань, Быдгощь, Гнезно, Иновроцлав, Торунь, Гдыня, Грудзёндз, Вильно, Катовице, Бельско, Хожув), повяты — на города (miasto) и гмины (gmina), городские поветы на районы (dzielnica).

Польские воеводства в межвоенный период (на 1 апреля 1937 г.) | |||||

Автомобильные номера (с 1937) | Воеводство | Центр | Площадь тыс. км² (1930) | Население (тыс. чел) (1931) | |

|---|---|---|---|---|---|

| 00—19 | город Варшава | Варшава | 0,14 | 1 179,5 | |

| 20—24 | Белостокское | Белосток | 26,0 | 1 263,3 | |

| 85—89 | Варшавское | Варшава | 31,7 | 2 460,9 | |

| 90—94 | Виленское | Вильно | 29,0 | 1 276,0 | |

| 95—99 | Волынское | Луцк | 35,7 | 2 085,6 | |

| 25—29 | Келецкое | Кельце | 22,2 | 2 671,0 | |

| 30—34 | Краковское | Краков | 17,6 | 2 300,1 | |

| 45—49 | Лодзинское | Лодзь | 20,4 | 2 650,1 | |

| 40—44 | Львовское | Львов | 28,4 | 3 126,3 | |

| 35—39 | Люблинское | Люблин | 26,6 | 2 116,2 | |

| 50—54 | Новогрудское | Новогрудок | 23,0 | 1 057,2 | |

| 65—69 | Познанское | Познань | 28,1 | 2 339,6 | |

| 55—59 | Полесское | Брест-над-Бугом | 36,7 | 1 132,2 | |

| 60—64 | Поморское | Торунь | 25,7 | 1 884,4 | |

| 75—79 | Силезское | Катовице | 5,1 | 1 533,5 | |

| 70—74 | Станиславовское | Станиславов | 16,9 | 1 480,3 | |

| 80—84 | Тарнопольское | Тарнополь | 16,5 | 1 600,4 | |

1 апреля 1938 года границы некоторых западных и центральных воеводств подверглись существенным изменениям.

.

Представительные органы воеводств — воеводские советы (rada wojewódzka), исполнительные органы воеводств — воеводские правления (urząd wojewódzki).

Представительные органы поветов — поветовые советы (rada powiatowa), исполнительные органы поветов — поветовые комитеты (wydział powiatowy).

Представительные органы городов — городские советы (rada miejska), исполнительные органы городов — городские правления (zarząd miejski), состоящие из бургомистра и лавников.

Представительные органы гмин — гминные советы (rada gminna), исполнительные органы гмин — гминные правления (zarząd gminny), состоящие из войта и лавников.

Силовые структуры |

- Войско польское

- 1-й корпусной округ (Варшава, Варшавское воеводство)

- 8-я пехотная дивизия (Модлин, Варшавское воеводство)

- 18-я пехотная дивизия (Ломжа, Белостокское воеводство)

- 28-я пехотная дивизия (Варшава, Варшавское воеводство)

- Мазовецкая кавалерийская бригада

- 2-й корпусной округ (Люблин, Люблинское воеводство)

- 3-я пехотная дивизия (Замосць, Люблинское воеводство)

- 13-я пехотная дивизия (Ровно, Львовское воеводство)

- 27-я пехотная дивизия (Ковель, Волынское воеводство)

- Волынская кавалерийская бригада

- 3-й корпусной округ (Гродно, Белостокское воеводство)

- 1-я пехотная дивизия (Вильно, Виленское воеводство)

- 19-я пехотная дивизия (Вильно, Виленское воеводство)

- 29-я пехотная дивизия (Гродно, Белостокское воеводство)

- Виленская кавалерийская бригада

- Подляшская кавалерийская бригада

- Сувалкская кавалерийская бригада

- 4-й корпусной округ (Лодзь, Лодзинское воеводство)

- 7-я пехотная дивизия (Ченстохова, Келецкое воеводство)

- 10-я пехотная дивизия (Лодзь, Лодзинское воеводство)

- 26-я пехотная дивизия (Скерневице, Лодзинское воеводство)

- 5-й корпусной округ (Краков, Краковское воеводство)

- 6-я пехотная дивизия (Краков, Краковское воеводство)

- 21-я пехотная дивизия (Бельско, Автономоное силезское воеводство)

- 23-я пехотная дивизия (Катовице, Автономоное силезское воеводство)

- Краковская кавалерийская бригада

- 6-й корпусной округ (Львов, Львовское воеводство)

- 5-я пехотная дивизия (Львов, Львовское воеводство)

- 11-я пехотная дивизия (Станиславов, Станиславовское воеводство)

- 12-я пехотная дивизия (Тернополь, Тернопольское воеводство)

- Подольская кавалерийская бригада

- 7-й корпусной округ (Познань, Познаньское воеводство)

- 14-я пехотная дивизия (Познань, Познаньское воеводство)

- 17-я пехотная дивизия (Гнезно, Познаньское воеводство)

- 25-я пехотная дивизия (Калиш, Лодзинское воеводство)

- Великопольская кавалерийская бригада

- 8-й корпусной округ (Торунь, Поморское воеводство)

- 4-я пехотная дивизия (Торунь, Поморское воеводство)

- 15-я пехотная дивизия (Быдгощь, Познаньское воеводство)

- 16-я пехотная дивизия (Грудзёндз, Поморское воеводство)

- Поморская кавалерийская бригада

- 9-й корпусной округ

- 9-я пехотная дивизия (Седльце, Люблинское воеводство)

- 20-я пехотная дивизия (Барановице, Новогрудское воеводство)

- 30-я пехотная дивизия (Кобрин, Полесское воеводство)

- 10-й корпусной округ (Пшемысль)

- 2-я пехотная дивизия (Кельце, Келецкое воеводство)

- 22-я пехотная дивизия (Пшемысль, Львовское воеводство)

- 24-я пехотная дивизия (Ярослав, Львовское воеводство)

Командование флота (Dowództwo Floty)

- Дивизион эсминцев (Dywizjon Kontrtorpedowców)

- «Кашуб» (ORP Kaszub)

- «Краковяк» (ORP Krakowiak)

- «Куйявяк» (ORP Kujawiak)

- «Мазур» (ORP Mazur)

- «Подгалянин» (ORP Podhalanin)

- «Шлёнзак» (ORP Ślązak)

- Дивизион подводных лодок (Dywizjon Okrętów Podwodnych)

- Командование морской береговой обороны (Dowództwo Morskiej Obrony Wybrzeża)

- Управление береговой обороны (Dowództwo Obrony Wybrzeża)

- Дивизион эсминцев (Dywizjon Kontrtorpedowców)

- Командование вислянской флотилии (Dowództwo Flotylli Wiślanej)

- Командование пинской флотилии (Dowództwo Flotylli Pińskiej)

Национальная и языковая политика |

Основной линией национальной политики была полонизация национальных меньшинств. Вместе с тем, в силу международных обязательств (например, Рижского договора 1921 года), а также сопротивления со стороны национальных меньшинств, польские власти были вынуждены проводить очень осторожную языковую политику, особенно в отношении украинцев и немцев. Влияние международных обязательств на политику польских властей постепенно менялось — в 1934 году Варшава объявила о выходе из системы международно-правовой охраны национальных меньшинств[20]. Даже порядок учета количества лиц той или иной национальности менялся. В переписи 1921 года существовал пункт о «национальной принадлежности» респондента, но в ходе переписи 1931 года вопрос о национальности не задавался, хотя спрашивали о родном языке и о вероисповедании[21]. В результате, число представителей той или иной национальности Польши на 1931 год можно определить лишь приблизительно.

Политика в отношении украинского меньшинства |

Особенностью украинской политики польских властей была неопределенность самих понятий «украинский» и «украинец» в официальных бумагах. Польские власти чаще использовали термины «русины», «русинский», «русский» («rusini», «rusiński», «ruski») вместо «украинцы» и «украинский»[21]. Лишь 27 февраля 1936 года вышло распоряжение министра внутренних дел, уравнивающее термины «ruski» и «ukraiński», как касающиеся одного и того же народа[22].

На страницах польских газет в 1918–1923 годы неоднократно подчеркивалось, что создание украинцами собственного независимого государства – не более, нежели политическая химера. Западно-Украинскую народную республику называли «лилипутским государствицем» (lilipuce państewko)[23]. К чаяниям украинского народа создать свое собственное государство относились в лучшем случае как к причудам, в худшем — считали, что такое нездоровое желание украинцев является результатом влияния враждебных австро-германских политических сил. Украинцам отказывали в политической зрелости, самостоятельности, поэтому очень часто даже понятие украинцы ставили в кавычки, пытаясь тем самым показать, что это вымышленное общество и самоназвание у них тоже вымышленное. «Так называемые галицийские украинцы по сути никогда не проводили никакой собственной национальной политики», — отмечалось в одном из номеров газеты Słowo Polskie. А предводители этого движения — не кто иные, как «агенты берлинско-венского империализма»[23].

26 сентября 1922 году Сейм принял закон «Об основах общего воеводского самоуправления и в частности воеводств Львовского, Тарнопольского и Станиславского», который обязывал местные власти давать ответы представителям национальных меньшинств на их родном языке, предусматривал публикацию воеводских законов и местных документов как на польском, так и на русинском языках и разрешал местным властям самостоятельно определять язык внутреннего делопроизводства[24]. В 1924 году были приняты «крессовые законы», регламентирующие использование языков национальных меньшинств. Формально эти законы давали очень широкие права на использование непольских языков. Было разрешено вести документацию в местных органах на двух языках, использовать родной язык при обращении в государственные инстанции, а также вводить преподавание украинского языка в школе (если украинцы составляли не менее 25 % населения общины и родители хотя бы 40 учеников подавали об этом просьбу). Но, если одновременно набиралось 20 учеников, родители которых желали обучать детей на польском языке, то школа становилась двуязычной. Для проведения опросов родителей создавалась организация «Родная школа»[25]. В 1930 году в Варшаве был открыт Украинский научный институт с отделениями украинской экономической и общественной жизни, украинской политической истории и истории украинской культуры, история церкви[26]. Тем не менее, украинское движение приняло форму вооруженной борьбы, особенно в Галиции, ранее входившей в состав Австро-Венгрии. Польские власти в 1930 году даже провели карательную акцию против местных националистов, а после убийства в 1934 году польского министра внутренних дел Б. В. Перацкого украинским боевиком создали специальный концлагерь для содержания неугодных лиц.

Таким образом, негативная риторика, обличения, поиски врагов с украинской и польской сторон, карательные операции не способствовали продуктивным дискуссиям в таком непростом и тонком деле, как налаживание добрососедских отношений. Борьбу (как дипломатическую, так и военную) за Восточную Галицию украинцы проиграли, но и поляки недолго праздновали победу. Проблема не была решена, поэтому очень скоро снова напомнила о себе. Восточная Галиция и ее центр город Львов по сути не являлись каким-то важным экономическим или военно-стратегическим центром. Война велась за ключевой для всех символ, и обладание этим символом могло добавить сил как одной, так и другой стороне. Стремление не воспринимать серьезно украинские национальные интересы, отмахиваться от них, ассимиляторская, колонизаторская политика, а впоследствии и силовое давление привели к печальным последствиям в 1930-е, а особенно, в 1940-е гг.[27]

На Волыни, ранее входившей вместе с Польшей в состав Российской империи, политика Варшавы была другой. Там власти позволили в 1930-е годы волынскому воеводе Г. Юзевскому и группе деятелей бывшей УНР проводить умеренную украинизацию православного богослужения, создать подконтрольные государству смешанные по этническому составу украинско-польские общественные организации, создавать польские школы с обязательным изучением украинского языка при почти полном отсутствии собственно украинских школ. Но, как в Галиции, так и на Волыни, большинство школьных учителей были этническими поляками. В 1935 году после смерти Ю. Пилсудского польские власти заключили соглашение с украинскими националистами, в рамках которого были выделены кредиты местными украинским коммерческим и медицинским организациям Галиции, некоторые галичане были возвращены на должности учителей в родной край, а двое галичан получили назначения на дипломатические посты[22]. В 1935—1936 годах были проведены карательные акции против украинских националистов уже на Волыни[28], правда значительно в меньших масштабах, чем в Галиции в 1930 году. В 1938 году волынский эксперимент был прекращен, Г. Юзевский переведен на должность воеводы в Лодзь, а на Волыни началась карательная акция по аресту украинских националистов, продлившаяся до сентября 1939 года, сопровождавшаяся усиленной полонизацией непольского населения и прекращением украинизации православной церкви[29].

Антисемитизм |

С 1931 года в стране усилился антисемитизм. Евреи составляли значительную часть студенчества — 6,9 % в 1934/35 году, но численность евреев-студентов в 1931—1937 годах сократилась с 8982 человек до 4790 человек[30]. В 1933 году в Варшаве и Вильно прошли манифестации с требованиями установления «гетто лавкового» — отдельных парт в университетах для евреев (это требование было в конечном счете удовлетворено)[31]. Несмотря на значительную численность еврейского меньшинства в Западной Украине, среди учителей евреев в 1935 году было только 0,6 %[32].

Культура |

Театр |

В республике по данным на 1936 год действовали 103 театра (из них 56 передвижных): 67 польских, 16 русских и украинских, 15 еврейских и ни одного литовского или белорусского[33]. Также была развита театральная самодеятельность, где особенно отличился Союз деревенской молодежи, занятый воспитанием «хороших граждан». В 1937 году в Польше было 18176 кружков Союза, некоторые из которых ставили спектакли, в том числе на белорусском языке[34].

Экономика |

Денежная единица - злотый, разменная монета - грош, эмиссию которой осуществлял, был представлен:

- Бронзовыми монетами номиналом в 1, 2 и 5 грошей, никелевыми монетами номиналом в 10, 20 и 50 грошей[35], чеканились Польским монетным двором (Mennica Polska)

- Банкнотами номиналом в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 злотых[36] эмитировались Польским банком (Bank Polski)

Провайдер почтовых услуг и телефона - Министерство почта и телеграфов (Ministerstwo Poczt i Telegrafów), имело 9 дирекций округов почт и телеграфов:

- 1-й округ, дирекция в Варшаве

- 2-й округ, дирекция в Люблине

- 3-й округ, дирекция в Вильне

- 4-й округ, дирекция в Катовицах

- 5-й округ, дирекция в Кракове

- 6-й округ, дирекция во Львове

- 7-й округ, дирекция в Познани

- 8-й округ, дирекция в Быдгоще

- 9-й округ, дирекция в Данциге

Провайдер железнодорожных перевозок - Польские государственные железные дороги (Polskie Koleje Państwowe). Трамвай существовал в Варшаве, Лодзе, Кракове, Тарнове, Познани, Иновроцлаве, Быдгоще, Торуне, Грудзёндзе, Вильно, Львове, Катовице, Бельско-Бяле.

СМИ |

Радиокомпания Польское радио, включала в себя

- Национальную радиостанцию Warszawa I, вещавшую на длинных волнах

- Региональные радиостанции, вещавшие на средних волнах:

Warszawa II (Варшавское, Келецкое, Люблинское и Белостоское воеводства)

Łódź (Лодзинское воеводство)

Kraków (Краковское воеводство)

Poznań (Познаньское воеводство)

Toruń (Поморское воеводство)

Katowice (Силезское воеводство)

Wilno (Виленское воеводство)

Baranowicze (Новогродское и Полесское воеводства)

Lwów (Львовское, Станиславовское и Тарнопольское воеводства)

Łuck (Волынское воеводство)

- На коротких волнах из СССР в направлении Польши вещала польская версия Европейской программы, из самой Польши в направлении США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, стран Латинской Америки, Греции, Турции, Дании и Финляндии вещала радиостанция Warszawa III

Примечания |

↑ Официальный в автономном Силезском воеводстве.

↑ На территории всего государства — с апреля 1920 года.

↑ (с 1926)

↑ Пчёлов Е. В., Чумаков В. Т. Правители России от Юрия Долгорукого до наших дней. — 3-е изд. — М.: «Грантъ», 1999. — С. 171. — ISBN 5-89135-090-4.

↑ Райский Н. С. Польско-советская война 1919—1920 годов и судьба военнопленных, интернированных, заложников и беженцев

↑ Михутина И.В. Так сколько же советских военнопленных погибло в Польше в 1919-1921 гг.? // Новая и новейшая история. — 1995. — № 3. — С. 64—69.

↑ Михутина И.В. Так была ли «ошибка»? // Независимая газета. — 2001. — № 13 января. Архивировано 15 марта 2011 года.

↑ О трагических судьбах красноармейцев и командиров Красной Армии (недоступная ссылка). «Военно-исторический журнал», 5/95.

↑ Зуев Ф. Г.; Светков В. А.; Фалькович С. М. Краткая история Польши —М.: Наука, 1993.

↑ Секреты польской политики. 1935—1945.Составитель: Лев Филиппович Соцков. Москва. Издательство «РИПОЛ классик».2010 г. С. 110.

↑ Взлет и падение Третьего рейха. Том 1. Уильям Ширер. Под редакцией О. А. Ржешевского. Москва. Воениздат. 1991 г. Часть 13. На очереди Польша.

↑ Torzecki R. Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923–1929. — Kraków, 1989. — С. 28.

↑ Филиппов С. Г. Деятельность органов ВКП(б) в западных областях Украины и Белоруссии // Репрессии против поляков и польских граждан. Вып. 1. М., 1997. С. 57.

↑ Семиряга М. И. Тайны сталинской дипломатии 1939—1941. М., 1992. С. 105.

↑ 12 Drugi Spis Powszechny 1931

↑ 12 Микуленок А. А. Положение Русской православной церкви в Польше в 1920—1930-е годы // Aspectus. — 2016. — № 1. — С. 55

↑ Старокатолическая церковь Мариавитов Польши

↑ Польская католическая церковь Мариавитов

↑ Księgi metrykalne i akta parafii i gmin różnych wyznań i obrządków (Ormianie, Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna, Baptyści, Mennonici, Ewangeliczni Chrześcijanie) z terenów tzw. zabużańskich

↑ Борисенок Е. Ю. Концепции «украинизации» и их реализация в национальной политике в государствах восточноевропейского региона (1918‒1941 гг.). Диссертация на соискание учёной степени доктора исторических наук. — М., 2015. — С. 663. Режим доступа: http://www.inslav.ru/sobytiya/zashhity-dissertaczij/2181-2015-borisenok

↑ 12 Борисенок Е. Ю. Концепции «украинизации» и их реализация в национальной политике в государствах восточноевропейского региона (1918‒1941 гг.). Диссертация на соискание учёной степени доктора исторических наук. — М., 2015. — С. 337. Режим доступа: http://www.inslav.ru/sobytiya/zashhity-dissertaczij/2181-2015-borisenok

↑ 12 Борисенок Е. Ю. Концепции «украинизации» и их реализация в национальной политике в государствах восточноевропейского региона (1918‒1941 гг.). Диссертация на соискание учёной степени доктора исторических наук. — М., 2015. — С. 665. Режим доступа: http://www.inslav.ru/sobytiya/zashhity-dissertaczij/2181-2015-borisenok

↑ 12 Słowo Polskie. 1918 28 XII. N 6. S. 1.

↑ Борисенок Е. Ю. Концепции «украинизации» и их реализация в национальной политике в государствах восточноевропейского региона (1918‒1941 гг.). Диссертация на соискание учёной степени доктора исторических наук. — М., 2015. — С. 338—339. Режим доступа: http://www.inslav.ru/sobytiya/zashhity-dissertaczij/2181-2015-borisenok

↑ Борисенок Е. Ю. Концепции «украинизации» и их реализация в национальной политике в государствах восточноевропейского региона (1918‒1941 гг.). Диссертация на соискание учёной степени доктора исторических наук. — М., 2015. — С. 346. Режим доступа: http://www.inslav.ru/sobytiya/zashhity-dissertaczij/2181-2015-borisenok

↑ Борисенок Е. Ю. Концепции «украинизации» и их реализация в национальной политике в государствах восточноевропейского региона (1918‒1941 гг.). Диссертация на соискание учёной степени доктора исторических наук. — М., 2015. — С. 349—350. Режим доступа: http://www.inslav.ru/sobytiya/zashhity-dissertaczij/2181-2015-borisenok

↑ Лагно А.Р. Образы украинцев на страницах львовской газеты «Słowo Polskie» (1918–1923) // Вынужденное соседство – добровольное приспособление в дипломатических и межнациональных отношениях в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе XVIII–XXI вв. / Редколл.: М.Ю. Дронов, А.А. Леонтьева, О.В. Хаванова (отв. редактор) : Сборник статей. — М.; СПб.: Нестор-История, 2017. — С. 225–238.

↑ Борисенок Е. Ю. Концепции «украинизации» и их реализация в национальной политике в государствах восточноевропейского региона (1918‒1941 гг.). Диссертация на соискание учёной степени доктора исторических наук. — М., 2015. — С. 666. Режим доступа: http://www.inslav.ru/sobytiya/zashhity-dissertaczij/2181-2015-borisenok

↑ Борисенок Е. Ю. Концепции «украинизации» и их реализация в национальной политике в государствах восточноевропейского региона (1918‒1941 гг.). Диссертация на соискание учёной степени доктора исторических наук. — М., 2015. — С. 668—669 Режим доступа: http://www.inslav.ru/sobytiya/zashhity-dissertaczij/2181-2015-borisenok

↑ Кривуть В. И. Студенческое движение Виленского университета и польские власти в межвоенный период // Веснік БДУ. Серыя 3, Гісторыя. Эканоміка. Права. — 2013. — № 3. — С. 11

↑ Кривуть В. И. Студенческое движение Виленского университета и польские власти в межвоенный период // Веснік БДУ. Серыя 3, Гісторыя. Эканоміка. Права. — 2013. — № 3. — С. 12

↑ Борисенок Е. Ю. Концепции «украинизации» и их реализация в национальной политике в государствах восточноевропейского региона (1918‒1941 гг.). Диссертация на соискание учёной степени доктора исторических наук. — М., 2015. — С. 347. Режим доступа: http://www.inslav.ru/sobytiya/zashhity-dissertaczij/2181-2015-borisenok

↑ Царюк Н. А. Просветительская деятельность польских театров на территории Западной Беларуси в межвоенный период // Веснік БДУ. — Серыя 3, Гісторыя. Эканоміка. Права. — 2012. — № 1. — С. 20

↑ Царюк Н. А. Просветительская деятельность польских театров на территории Западной Беларуси в межвоенный период // Веснік БДУ. — Серыя 3, Гісторыя. Эканоміка. Права. — 2012. — № 1. — С. 21

↑ Республика Польша (1918-1939)

↑ Польская республика

См. также |

- История Польши

- Медаль «3 Мая»

Ссылки |

- Польша между двумя войнами//Передача радиостанции «Эхо Москвы»

Литература |

Друнин В. П. Польша, Россия и СССР. Ист. очерки. М.; Л.: Госиздат, 1928.

Троицкий И. Польша: Военно-экон. и полит. очерк. М.; Л.: Госиздат, 1928.

Травин Д., Маргания О. Европейская модернизация. Глава 8. Польша: чудо, которого не ждали

Матвеев Г. Ф. Вопросы развития польского сельского хозяйства и крестьянского движения на страницах журнала «Аграрные проблемы». 1927—1935 гг. (недоступная ссылка) // Российские и славянские исследования, Вып. 2 — 2007 г.

Мірановіч Я. Праваслаўная царква ў палітыцы Польскай дзяржавы (1920—1932 гг.) (недоступная ссылка) // Российские и славянские исследования, Вып. 2 — 2007 г.

Туркоўскі Р. «II Рэч Паспалітая» ў лонданскай эміграцыі 1945—1991 гг. (Прэзідэнт — урад — квазіпарламенцкія інстытуты) (недоступная ссылка) // Российские и славянские исследования, Вып. 4 — 2009 г.

Лагно А.Р. Образы украинцев на страницах львовской газеты «Słowo Polskie» (1918–1923) // Вынужденное соседство – добровольное приспособление в дипломатических и межнациональных отношениях в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе XVIII–XXI вв. Сборник статей / Редколл.: М.Ю. Дронов, А.А. Леонтьева, О.В. Хаванова (отв. редактор). М.; СПб.: Нестор-История, 2017. C. 225–238. — ISBN 978-5-4469-1339-8

Eva Plach, "Dogs and dog breeding in interwar Poland," Canadian Slavonic Papers 60. no 3-4