Великая Отечественная война

| Великая Отечественная война | |||

|---|---|---|---|

| Основной конфликт: Вторая мировая война | |||

По часовой стрелке, начиная с левого верхнего угла — советский штурмовик Ил-2 в небе над Берлином, немецкий танк «Тигр» в Курской битве, немецкие бомбардировщики Ju 87 (зима 1943—1944), расстрел советских евреев солдатами айнзатцгруппы, Вильгельм Кейтель подписывает акт капитуляции Германии, советские войска в битве за Сталинград | |||

| Дата | 22 июня 1941 — 9 мая 1945 | ||

| Место | Восточная и Центральная Европа, акватории Северного Ледовитого и Атлантического океанов | ||

| Причина | Агрессия Германии | ||

| Итог | Победа СССР, безоговорочная капитуляция Германии | ||

| Изменения | • Потеря Третьим Рейхом захваченных территорий • Оккупация и разделение Германии • Крах нацистской идеологии • Приход к власти просоветских правительств в ряде государств Восточной и Центральной Европы • Основание ООН • Формирование двух сверхдержав | ||

| Противники | |||

| |||

| Командующие | |||

| |||

| Силы сторон | |||

| |||

| Потери | |||

| |||

| Общие потери | |||

| |||

| |||

Даты войны на обелиске Монумента героическим защитникам Ленинграда

Вели́кая Оте́чественная война́ (в западных странах Восточный фронт Второй мировой войны, англ. Eastern Front of the Second World War[4]; 22 июня 1941 года — 9 мая 1945 года) — война Союза Советских Социалистических Республик против вторгшихся на советскую территорию нацистской Германии и её европейских союзников (Венгрии, Италии, Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии). Важнейшая составная часть Второй мировой войны, завершившаяся победой Красной армии и безоговорочной капитуляцией вооружённых сил Германии.

Вторая мировая в историографии признана самой масштабной, разрушительной и кровопролитной войной в истории человечества[5][6][7][8]. На протяжении 3 лет, со времени нападения Германии на СССР, против него были задействованы не менее 90 % всех сухопутных сил вермахта, не считая вооружённых сил других стран «оси»[9]. После высадки в Нормандии в июне 1944 года союзных войск по антигитлеровской коалиции, на Восточном фронте продолжали быть задействованными ⅔ сил вермахта[10]. Именно на Восточном фронте Второй мировой войны происходили самые крупные сухопутные и воздушные сражения в мировой истории[11].

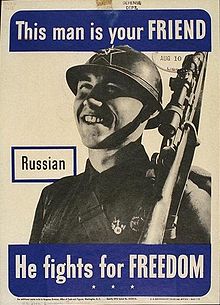

Военно-политическое руководство Третьего рейха, рассчитывая на стратегию молниеносной войны («блицкриг»), подготовило план агрессии против Советского Союза, получивший кодовое именование «Директива № 21. План „Барбаросса“». В войне против СССР ставилась цель ликвидировать советское государство, завладеть его богатствами, физически истребить основную часть населения и «германизировать» территорию страны вплоть до Урала[12]. Для советского народа Великая Отечественная война стала справедливой войной за свободу и независимость его Родины[12][13].

В ходе войны Советский Союз в составе антигитлеровской коалиции нанёс наибольший ущерб вооружённым силам Германии и её европейских союзников:[14]вермахт и его союзники лишились 80 % всех боеспособных частей, были разгромлены 607 дивизий[15][16], СССР изгнал захватчиков со своей территории и освободил от нацизма страны Центральной и Восточной Европы, тем самым сыграв решающую роль в его разгроме в Европе и во всем мире.[17][18][19][20][21]. Нюрнбергский трибунал, состоявшийся в 1945—1946 годах, дал оценку развязанной нацистской Германией агрессивной войне против всего мира, военным преступлениям, преступлениям против мира и человечности, а также вынес приговор нацистским преступникам, стремившимся к мировому господству[22].

Содержание

1 Название

2 Военно-политическая ситуация в Европе

3 Подготовка к войне. Германия

3.1 Директива № 21 «Вариант Барбаросса»

3.2 Оперативно-стратегическое планирование

3.3 Обеспечение внезапности операции «Барбаросса»

3.4 Нацистские планы в отношении СССР

3.5 Силы, воевавшие на стороне Германии

4 Подготовка к войне в СССР

5 Положение к 22 июня 1941 года

5.1 Германия

5.2 Советский Союз

5.3 Соотношение сил

6 Территории военных действий

6.1 СССР

6.2 Другие страны

7 Основные периоды Великой Отечественной войны

8 Первый период войны (22 июня 1941 — 18 ноября 1942)

8.1 Летне-осенняя кампания 1941

8.1.1 Начало войны

8.1.2 Стратегические операции и приграничные сражения в начальный период

8.1.3 Оборонительные операции групп фронтов

8.1.3.1 Операции, начатые в июле 1941 года

8.1.3.2 Операции, начатые в сентябре 1941 года

8.1.4 Другие операции

8.1.5 Результаты летне-осенней кампании 1941 года

8.2 Зимняя кампания 1941—1942 годов

8.2.1 Провал плана «Барбаросса»

8.2.2 Планы советского командования

8.2.3 Операции зимней кампании 1942 года

8.3 Лето—осень 1942 года

8.4 Результаты первого периода войны

9 Оккупационный режим

10 Период коренного перелома

10.1 Зимняя кампания 1942—1943 годов

10.2 Летне-осенняя кампания 1943 года

10.3 Результаты периода коренного перелома в войне

10.3.1 Завершение периода стратегических оборонительных операций

11 Третий период войны

11.1 Зимне-весенняя кампания 1944 года

11.2 Летне-осенняя кампания 1944 года

11.3 Зимне-весенняя кампания 1945 года

11.3.1 Военный фронт

11.3.2 Политический фронт

12 Окончание войны

13 Битвы, операции и сражения

14 Освободительный характер войны

14.1 Освобождение Европы от господства нацистской Германии

14.1.1 Освобождение Польши

15 Итоги Великой Отечественной войны

15.1 Разгром нацистской Германии

15.1.1 Барьер на пути к мировому господству

16 Потери

17 СССР и антигитлеровская коалиция

18 Мнения и оценки

18.1 Украина

19 Память

20 См. также

21 Примечания

22 Ссылки

Название

Название «Великая Отечественная война» стало использоваться в СССР в первый же день войны после обращения Юрия Левитана 22 июня 1941 года: .mw-parser-output .ts-Начало_цитаты-quote{float:none;padding:0.25em 1em;border:thin solid #eaecf0}.mw-parser-output .ts-Начало_цитаты-source{margin:1em 0 0 5%;font-size:105%}.mw-parser-output .ts-Начало_цитаты-quote .ts-oq{margin:0 -1em -0.25em}.mw-parser-output .ts-Начало_цитаты-quote .ts-oq .NavFrame{padding:0}.mw-parser-output .ts-Начало_цитаты-quote .ts-oq .NavHead,.mw-parser-output .ts-Начало_цитаты-quote .ts-oq .NavContent{padding-left:1.052632em;padding-right:1.052632em}

Внимание, говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооружённые силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами![23].mw-parser-output .ts-Конец_цитаты-source{margin:0.357143em 2em 0 0;text-align:right}

В число первых употреблений этого словосочетания применительно к войне СССР с Германией входят и статьи газеты «Правда» от 23 и 24 июня 1941 года[24][25]

В радиообращении Сталина к народу 3 июля 1941 года[26] эпитеты «великая» и «отечественная» употребляются раздельно[27]. Поначалу название воспринималось не как термин, а как одно из газетных клише, наряду с другими подобными словосочетаниями: «священная народная война», «священная отечественная народная война», «победоносная отечественная война». Российский историк Олег Будницкий отметил, что название «Великая Отечественная война» родилось по аналогии с Отечественной войной 1812 года[28]. Термин «Отечественная война» был закреплён введением военного Ордена Отечественной войны, учреждённого Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1942 года.

В 1914—1915 годах название «Великая Отечественная война» иногда применялось в неофициальных публикациях к Первой мировой войне[29].

В англоязычных странах используется термин Восточный фронт Второй мировой войны (Eastern Front of the Second World War), в немецкой историографии — Немецко-советская война (Deutsch-Sowjetischer Krieg), а также Русский поход (Russlandfeldzug) или Восточный поход (Ostfeldzug).

Военно-политическая ситуация в Европе

В октябре 1933 года после прихода национал-социалистов к власти в Германии, Германия покинула Женевскую конференцию по разоружению (1932—1935) и вышла из Лиги наций, попытки Франции и СССР в 1934—1936 гг. создать новую коллективную систему безопасности (Восточный пакт) провалились[30][31]. По оценкам западных исследователей[32], в 1935—1939 годы в политике крупнейших западных стран доминирует дипломатический курс, направленный на поиск формы «умиротворения», уступок и компромисса с Гитлером и нацистской Германией[33][34][35]. В марте 1938 года был осуществлён аншлюс (присоединение) Австрии к Германии в нарушение Сен-Жерменского договора, запрещавшего слияние Германии и Австрии[36]. В 1938—1939 годах произошёл раздел Чехословакии — фактически её захват Германией и Венгрией с переходом одной из областей Польше. При этом Польша готова была объявить войну СССР, если тот направит свои войска на помощь Чехословакии через польскую территорию[37]. Данный эпизод изучается вне рамок второй мировой войны.

23 августа 1939 года после срыва Московских переговоров о создании коалиции СССР с Англией и Францией, Германия и СССР заключили пакт о ненападении, что ослабило Антикоминтерновский пакт, привело к охлаждению отношений между Германией и Японией и 13 апреля 1941 года был заключён советско-японский договор о нейтралитете[36][38]. В соответствии со своими стратегическими целями[39] и опираясь в том числе на Секретный дополнительный протокол, 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, вследствие чего Англия и Франция объявили Германии войну. Это считается началом второй мировой войны. 17 сентября 1939 года СССР ввёл свои войска в восточные области Польши (западную Белоруссию и западную Украину), входившую в его зону интересов согласно протоколу, что не считается вступлением СССР во вторую мировую войну. Вильнюс был передан Литве, по северной границе которой проходила граница зон влияния Германии и СССР. Зимой 1939-1940 гг. СССР напал на Финляндию, признанную его зоной интересов Секретным дополнительным протоколом, и был исключён за это из Лиги наций (Германия вышла из неё в 1933 году).

В течение 1940 года СССР аннексировал Эстонию, Латвию, Литву (за исключением Клайпеды, отошедшей в конце 1939 года Германии) и Бессарабию (от Румынии, июнь 1940) в соответствии с Секретным дополнительным протоколом.

Разработка плана нападения Германии на СССР велась по указанию Гитлера с июля 1940 года. К этому времени Германия в Западной Европе захватила Данию, Норвегию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург, нанесла поражение Франции и британскому экспедиционному корпусу. Германии удалось кардинально изменить стратегическую ситуацию в Европе, вывести из войны Францию и изгнать с континента британскую армию[40]. В течение 1940 года в течение битвы за Англию Германии не удалось достичь господства в воздухе, необходимого для проведения десантной операции на Британские острова. Весной 1941 года Германия захватила Югославию и Грецию.

Подготовка к войне. Германия

Решение о войне с СССР и общий план будущей кампании были оглашены Гитлером на совещании с высшим военным командованием 31 июля 1940 года, вскоре после победы над Францией. Ведущее место в планировании нападения занял генеральный штаб сухопутных войск (ОКХ) вермахта во главе с его начальником генерал-полковником Ф. Гальдером. Наряду с генштабом сухопутных войск активную роль в планировании «восточного похода» играл штаб оперативного руководства верховного главнокомандования вооружённых сил Германии (ОКВ) во главе с генералом А. Йодлем, получавшим указания непосредственно от Гитлера[41].

Директива № 21 «Вариант Барбаросса»

18 декабря 1940 года Гитлер подписал директиву № 21 верховного главнокомандования вермахта, получившую условное наименование «Вариант Барбаросса» и ставшую основным руководящим документом в войне против СССР. Вооружённым силам Германии ставилась задача «разгромить Советскую Россию в ходе одной кратковременной кампании», для чего предполагалось использовать все сухопутные войска за исключением тех, которые выполняли оккупационные функции в Европе, а также примерно две трети ВВС и небольшую часть ВМС. Стремительными операциями с глубоким и быстрым продвижением танковых клиньев германская армия должна была уничтожить находившиеся в западной части СССР советские войска и не допустить отхода боеспособных частей в глубь страны. В дальнейшем, быстро преследуя противника, немецкие войска должны были достичь линии, откуда советская авиация была бы не в состоянии совершать налёты на Третий рейх. Конечная цель кампании — выйти на линию Архангельск — Волга — Астрахань, создав там, в случае надобности, условия немецким ВВС для «воздействия на советские промышленные центры на Урале»[41].

31 января 1941 года главнокомандующий сухопутных войск генерал-фельдмаршал В. фон Браухич подписал директиву ОКХ № 050/41 по стратегическому сосредоточению и развёртыванию вермахта, развивавшую и конкретизировавшую принципы войны против СССР, изложенные в директиве № 21, определявшую конкретные задачи всем группам армий, армиям и танковым группам на глубину, которая обеспечивала достижение ближайшей стратегической цели: уничтожение войск Красной Армии к западу от Днепра и Западной Двины[41].

Оперативно-стратегическое планирование

Германское руководство исходило из необходимости обеспечить разгром советских войск на всём протяжении линии фронта. В результате задуманного грандиозного «пограничного сражения» у СССР не должно было оставаться ничего, кроме 30-40 резервных дивизий. Этой цели предполагалось достичь наступлением по всему фронту. Основными оперативными линиями были признаны московское и киевское направления. Их обеспечивали группы армий «Центр» (на фронте 500 км сосредотачивалось 48 дивизий) и «Юг» (на фронте 1250 км сосредотачивалось 40 немецких дивизий и значительные силы союзников). Группа армий «Север» (29 дивизий на фронте 290 км) имела задачу обеспечивать северный фланг группы «Центр», захватить Прибалтику и установить контакт с финскими войсками. Общее число дивизий первого стратегического эшелона, с учётом финских, венгерских и румынских войск, составляло 157 дивизий, из них 17 танковых и 13 моторизованных, и 18 бригад[42].

На восьмые сутки немецкие войска должны были выйти на рубеж Каунас — Барановичи — Львов — Могилев-Подольский. На двадцатые сутки войны они должны были захватить территорию и достигнуть рубежа: Днепр (до района южнее Киева) — Мозырь — Рогачёв — Орша — Витебск — Великие Луки — южнее Пскова — южнее Пярну.

После этого следовала пауза продолжительностью двадцать дней, во время которой предполагалось сосредоточить и перегруппировать соединения, дать отдых войскам и подготовить новую базу снабжения. На сороковой день войны должна была начаться вторая фаза наступления. В ходе её намечалось захватить Москву, Ленинград и Донбасс[42].

Обеспечение внезапности операции «Барбаросса»

С самого начала планирования войны против СССР важное место в деятельности германского военно-политического руководства и командования вермахта занимали вопросы дезинформации, стратегической и оперативной маскировки[41], имевшие целью введение руководства СССР в заблуждение относительно сроков возможного нападения Германии на Советский Союз. Основные мероприятия по дезинформации советского руководства проводились под непосредственным руководством Гитлера и в некоторых случаях при его личном участии[43].

Дезинформационные мероприятия в политической области должны были демонстрировать приверженность Гитлера советско-германскому пакту о ненападении, убеждать советское руководство в отсутствии у Германии территориальных претензий к СССР, активизировать советско-германские контакты на высшем уровне для обсуждения различных международных проблем, что позволяло бы создавать у советских представителей положительное впечатление о состоянии советско-германских отношений. Большое значение придавалось тому, чтобы не допустить создания в Европе блока антифашистских государств[43].

Создавая благоприятные условия для подготовки к войне, Гитлер прикрывал свои агрессивные замыслы мероприятиями дипломатического характера, которые были призваны демонстрировать советскому руководству сравнительно высокий уровень развития советско-германских отношений. На фоне демонстрации этих «добрососедских» отношений началась постепенная переброска германских войск с западного на восточное направление, поэтапное оборудование театра будущей войны. Наращивание объёмов производства оружия, военной техники и других товаров военного предназначения, а также проведение дополнительных мобилизационных мероприятий объяснялись необходимостью ведения войны против Великобритании[43]. Успешное проведение операции прикрытия подготовки к агрессии обеспечило вермахту внезапность и стратегическую инициативу на первом этапе войны.

Нацистские планы в отношении СССР

О военно-политических и идеологических целях[44][45]операции «Барбаросса» свидетельствуют следующие документы:

Начальник штаба оперативного руководства ОКВ после соответствующей правки возвратил представленный ему 18 декабря 1940 года отделом «Оборона страны» проект документа «Указания относительно специальных проблем директивы № 21 (вариант плана „Барбаросса“)», сделав приписку о том, что данный проект может быть доложен фюреру после доработки в соответствии с нижеследующим его положением:

Предстоящая война явится не только вооружённой борьбой, но и одновременно борьбой двух мировоззрений. Чтобы выиграть эту войну в условиях, когда противник располагает огромной территорией, недостаточно разбить его вооружённые силы, эту территорию следует разделить на несколько государств, возглавляемых своими собственными правительствами, с которыми мы могли бы заключить мирные договоры.

Создание подобных правительств требует большого политического мастерства и разработки хорошо продуманных общих принципов.

Всякая революция крупного масштаба вызывает к жизни такие явления, которые нельзя просто отбросить в сторону. Социалистические идеи в нынешней России уже невозможно искоренить. Эти идеи могут послужить внутриполитической основой при создании новых государств и правительств. Еврейско-большевистская интеллигенция, представляющая собой угнетателя народа, должна быть удалена со сцены. Бывшая буржуазно-аристократическая интеллигенция, если она ещё и есть, в первую очередь среди эмигрантов, также не должна допускаться к власти. Она не воспримется русским народом и, кроме того, она враждебна по отношению к немецкой нации. Это особенно заметно в бывших Прибалтийских государствах. Кроме того, мы ни в коем случае не должны допустить замены большевистского государства националистической Россией, которая в конечном счёте (о чём свидетельствует история) будет вновь противостоять Германии.

Наша задача и заключается в том, чтобы как можно быстрее с наименьшей затратой военных усилий создать эти зависимые от нас социалистические государства.

Эта задача настолько трудна, что одна армия решить её не в состоянии[46][47].

30.3.1941 г. … 11.00. Большое совещание у фюрера. Почти 2,5-часовая речь…

Борьба двух идеологий… Огромная опасность коммунизма для будущего. Мы должны исходить из принципа солдатского товарищества. Коммунист никогда не был и никогда не станет нашим товарищем. Речь идёт о борьбе на уничтожение. Если мы не будем так смотреть, то, хотя мы и разобьём врага, через 30 лет снова возникнет коммунистическая опасность. Мы ведём войну не для того, чтобы законсервировать своего противника.

Будущая политическая карта России: Северная Россия принадлежит Финляндии, протектораты в Прибалтике, Украине, Белоруссии.

Борьба против России: уничтожение большевистских комиссаров и коммунистической интеллигенции. Новые государства должны быть социалистическими, но без собственной интеллигенции. Не следует допускать, чтобы образовалась новая интеллигенция. Здесь достаточно будет лишь примитивной социалистической интеллигенции. Следует вести борьбу против яда деморализации. Это далеко не военно-судебный вопрос. Командиры частей и подразделений обязаны знать цели войны. Они должны руководить в борьбе…, прочно держать войска в своих руках. Командир должен отдавать свои приказы, учитывая настроение войск.

Война будет резко отличаться от войны на Западе. На Востоке жестокость является благом на будущее. Командиры должны пойти на жертвы и преодолеть свои колебания…

— Дневник начальника генерального штаба сухопутных сил Ф. Гальдера[48]

Силы, воевавшие на стороне Германии

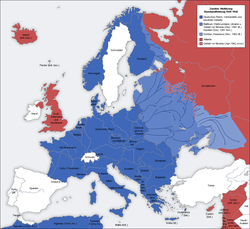

Синий цвет — Германия, её завоевания и союзники. Красный — территории, подконтрольные Великобритании. Зелёный — СССР

Германия использовала в войне военный и экономический потенциал стран-союзников, а также всех завоёванных территорий: по неполным данным в вермахте и войсках СС воевали свыше 1,8 млн человек из числа граждан других государств и национальностей[49][50]. Из них в годы войны было сформировано 59 дивизий, 23 бригады, несколько отдельных полков, легионов и батальонов. Многие из них носили наименования по территориальной или национальной принадлежности: «Валлония», «Галичина», «Богемия и Моравия», «Викинг», «Денмарк», «Гембез», «Лангемарк», «Нордланд», «Недерланд», «Шарлемань» и другие.

В войне против Советского Союза участвовали армии союзников Германии — Италии, Венгрии, Румынии, Финляндии, Словакии, Хорватии.

Италия летом 1941 года направила для участия в войне против СССР экспедиционный корпус, в июле 1942 года преобразованный в общевойсковую армию.

В войне против СССР непосредственно участвовали воинские части Словакии, эквивалентные 2,5 дивизиям (две пехотные дивизии, один гаубичный полк, один полк противотанковой артиллерии, один зенитно-артиллерийский полк, один авиаполк и один танковый батальон — в общей сложности, 42,5 тыс. военнослужащих, 246 орудий и миномётов, 35 танков и 160 самолётов)[51].

Франкистская Испания в 1941 году направила для участия в войне против СССР одну пехотную дивизию (получившую название «голубая дивизия») и авиаэскадрилью «Сальвадор»[52].

Болгария не объявляла войну СССР и болгарские военнослужащие не участвовали в войне против СССР (хотя участие Болгарии в оккупации Греции и Югославии и военные действия против греческих и югославских партизан высвободили немецкие дивизии для отправки на Восточный фронт). Кроме того, Болгария предоставила в распоряжение немецкого военного командования все основные аэродромы и порты Варна и Бургас (которые немцы использовали для снабжения войск на Восточном фронте)[53].

Хорватия в 1941 году отправила в помощь Германии три легиона, укомплектованные добровольцами-хорватами — пехотный, воздушный и морской. Ещё три дивизии Вермахта и две дивизии войск СС, укомплектованные хорватами и боснийскими мусульманами, приняли участие в боях против Красной армии во время освобождения ею Югославии и Венгрии.

Венгрия выступала на стороне нацистской Германии, только в боях под Воронежом потеряла около 150000 человек.[54]

Русская освободительная армия (РОА) под командованием генерала Андрея Власова, составляющая по некоторым оценкам 800—900 тысяч человек[55], также выступала на стороне нацистской Германии, хотя в вермахт не входила.

Помощь нацистской Германии оказывали страны, формально придерживающиеся нейтралитета[56][57], а также, по мнению некоторых исследователей[58], нацистской Германии в первые годы Второй мировой войны оказывали значительную помощь крупные фирмы, находящиеся в юрисдикции стран антигитлеровской коалиции.

На стороне Третьего рейха также использовались национальные формирования из уроженцев Северного Кавказа и Закавказья — Батальон Бергманн, Грузинский легион, Азербайджанский легион, Северокавказский легион вермахта и т. д.

В составе армии нацистской Германии воевал 15-й казачий кавалерийский корпус СС генерала фон Панвица, и другие казачьи части. Для того, чтобы обосновать использование казаков в вооружённой борьбе на стороне Германии, была разработана «теория», в соответствии с которой казаки объявлялись потомками остготов[59].

На стороне Германии также действовали Русский корпус генерала Штейфона, корпус генерал-лейтенанта царской армии Петра Краснова и ряд отдельных частей, сформированных из граждан СССР и белоэмигрантов[60].

Подготовка к войне в СССР

Благодаря форсированной индустриализации в ходе довоенных пятилеток в СССР по абсолютным показателям промышленного производства занял второе место в мире после США, при этом доля оборонных расходов составила 32,5 % госбюджета[61]. При этом на востоке страны производилось лишь 20 % промышленной продукции. Перевести экономику на военные рельсы в СССР удалось в 1942 году после пуска около 2600 эвакуированных из западных районов предприятий. Германия перевела экономику на военные рельсы только в 1943 году.

26 июня 1940 года вышел указ «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений», запрещавший увольнение с предприятий и вводивший уголовную ответственность за опоздания и прогулы. При этом работники могли быть переведены на другие предприятия принудительно, что устанавливал указ от 19 октября 1940 года «О порядке обязательного перевода инженеров, техников, мастеров, служащих и квалифицированных рабочих с одних предприятий и учреждений в другие». 3 октября 1940 года был издан указ «О государственных трудовых резервах СССР», по которому в специальные учебные заведения мобилизовались подростки с 14 лет и обучение в которых происходило в сочетании с выполнением производственных норм.

К 1 сентября 1939 года СССР имел 99 дивизий, к 22 июня 1941 года — 303 дивизии[62]. Численность РККА за этот период выросла почти втрое (до 5,3 млн чел.[61]), однако, после окончания мобилизации должна была составить 8,9 млн чел.[62] Вермахт к июню 1941 года был полностью мобилизован (7,3 млн чел.[63]).

В 1927—1937 годах на старой западной государственной границе было построено 13 укреплённых районов, а в 1938—1939 годах дополнительно началось возведение ещё 8 укрепрайонов. В 1940—1941 годах началось строительство ещё 20 таковых на новой государственной границе. 21 мая 1941 года решением правительства было намечено сформировать укреплённые районы в две очереди: на новой границе — к 1 июля, на старой — к 1 октября 1941 года. Таким образом, укреплённые районы как на новой, так и на старой границе к моменту нападения Третьего Рейха оказались, по существу, не готовыми к бою.[62]

18 сентября 1940 года советскому правительству был представлен доклад «Об основах стратегического развертывания Вооружённых сил Советского Союза на Западе и Востоке на 1940—1941 гг.». Генеральный штаб верно определил развёртывание главных сил нацистской Германии к северу от устья реки Сан. Тем не менее главную группировку войск после обсуждения доклада руководителями партии и правительства 5 октября 1940 года было решено развернуть к югу от Бреста, то есть против неосновных сил противника, с тем чтобы мощным ударом на люблин-бреславском направлении на первом же этапе войны отрезать Германию от Балканских стран, вывести их из войны, лишив тем самым рейх важнейших экономических баз. В этом Юго-Западному фронту должна была содействовать 4-я армия из состава Западного фронта, основные силы которого должны были овладеть Восточной Пруссией.

В середине 1940 года были разработаны «Соображения об основах стратегического развертывания Вооруженных Сил Советского Союза на Западе и Востоке на 1940—1941 гг.», которые перерабатывались до начала войны не менее пяти раз (июль, сентябрь, октябрь 1940 года, март, май 1941 года). 15 мая 1941 года руководство Генерального штаба отмечало, что главный противник — Германия содержит свою армию полностью отмобилизованной, имея развёрнутые тылы. Был сделан вывод, что «в этих условиях она имеет возможность упредить советские войска в развертывании и нанесении внезапного удара». Тем не менее в рабочих вариантах «Соображений» предлагалось «упредить противника в развертывании и атаковать германскую армию в тот момент, когда она будет находиться в стадии развертывания и не успеет ещё организовать фронт и взаимодействие родов войск». В расчётах по-прежнему определялись решительные цели и глубокие задачи войскам. Прорабатывались действия войск по нанесению двух ударов: одного, главного — на Краков, Катовице и другого — на Варшаву, Дембшин с выходом к 30-му дню операции на рубеж Лодзь, Оппельн[62].

Положение к 22 июня 1941 года

Германия

К 22 июня 1941 года у границ СССР было сосредоточено и развёрнуто 3 группы армий (в первом стратегическом эшелоне 157 дивизий, из них 17 танковых и 13 моторизованных, и 18 бригад[42], включая войска союзников). Поддержку с воздуха осуществляли 3 воздушных флота.

В полосе от Гольдапа до Мемеля на фронте протяжённостью 230 км располагалась группа армий «Север» (29 немецких дивизий при поддержке 1-го воздушного флота) под командованием генерал-фельдмаршала В. Лееба. Входящие в её состав дивизии были объединены в 16-ю и 18-ю армии, а также 4-ю танковую группу. Директивой от 31 января 1941 года ей ставилась задача «уничтожить действующие в Прибалтике силы противника и захватом портов на Балтийском море, включая Ленинград и Кронштадт, лишить русский флот его опорных баз»[64]. На Балтике для поддержки группы армий «Север» и действий против Балтийского флота немецким командованием было выделено около 100 кораблей, в том числе 28 торпедных катеров, 10 минных заградителей, 5 подводных лодок, сторожевые корабли и тральщики[65].

Южнее, в полосе от Голдапа до Влодавы на фронте протяжённостью 500 км располагалась группа армий «Центр» (50 немецких дивизий и 2 немецкие бригады, поддерживаемые 2-м воздушным флотом) под командованием генерал-фельдмаршала Ф. Бока. Дивизии и бригады были объединены в 9-ю и 4-ю полевые армии, а также 2-ю и 3-ю танковые группы. Задачей группы было: «Наступая крупными силами на флангах, разгромить войска противника в Белоруссии. Затем, сосредоточив подвижные соединения, наступающие южнее и севернее Минска, возможно быстрее выйти в район Смоленска и создать тем самым предпосылки для взаимодействия крупных танковых и моторизованных сил с группой армий „Север“ с целью уничтожения войск противника, действующих в Прибалтике и районе Ленинграда»[66].

В полосе от Полесья до Чёрного моря на фронте протяжённостью 1300 км была развёрнута группа армий «Юг» (44 немецкие, 13 румынских дивизий, 9 румынских и 4 венгерские бригады, которые поддерживались 4-м воздушным флотом и румынской авиацией)[67] под командованием Г. Рундштедта. Группировка была разбита на 1-ю танковую группу, 6-ю, 11-ю и 17-ю немецкие армии, 3-ю и 4-ю румынские армии, а также венгерский корпус. По плану «Барбаросса» войскам группы «Юг» предписывалось: имея впереди танковые и моторизованные соединения и нанося главный удар левым крылом на Киев, уничтожить советские войска в Галиции и западной части Украины, своевременно захватить переправы на Днепре в районе Киева и южнее обеспечить дальнейшее наступление восточнее Днепра[68]. 1-й танковой группе предписывалось во взаимодействии с 6-й и-17-й армиями прорваться между Рава-Русской и Ковелем и через Бердичев, Житомир выйти к Днепру в районе Киева. Далее, двигаясь вдоль Днепра в юго-восточном направлении, она должна была воспрепятствовать отходу оборонявшихся советских частей на Правобережной Украине и уничтожить их ударом с тыла.

Помимо этих сил на территории оккупированной Норвегии и в Северной Финляндии — от Варангер-фьорда до Суомуссалми — была развёрнута отдельная армия вермахта «Норвегия» под командованием генерала Н. Фалькенхорста. Она находилась в непосредственном подчинении верховного командования германских вооружённых сил (ОКВ). Армии «Норвегия» ставились задачи — захватить Мурманск, главную военно-морскую базу Северного флота Полярный, полуостров Рыбачий, а также Кировскую железную дорогу севернее Беломорска. Каждый из трёх её корпусов был развёрнут на самостоятельном направлении: 3-й финский корпус — на кестеньгском и ухтинском, 36-й немецкий корпус — на кандалакшском и горнострелковый немецкий корпус «Норвегия» — на мурманском[69].

В резерве ОКХ находилось 24 дивизии. Всего для нападения на СССР было сосредоточено 181 дивизия (в том числе 19 танковых и 14 моторизованных, 18 бригад[70]) в составе 5,5 млн чел., 3712 танков, 47 260 полевых орудий и миномётов, 4950 боевых самолётов[71].

Советский Союз

На 22 июня 1941 года в приграничных округах и флотах СССР в составе 15 армий из 172 дивизий, в том числе 40 танковых (укомплектованных примерно наполовину) имелось: 3 289 850 солдат и офицеров, 59 787 орудий и миномётов, 12 782 танка, из них 1475 танков Т-34 и КВ, 10 743 самолёта. В составе трёх флотов имелось около 220 тысяч человек личного состава, 182 корабля основных классов (3 линкора, 7 крейсеров, 45 лидеров и эсминцев и 127 подводных лодок)[72]. Непосредственную охрану всей государственной границы несли пограничные части (сухопутные и морские) восьми пограничных округов (из них 5 на западе). Вместе с оперативными частями и подразделениями внутренних войск они насчитывали около 100 тысяч человек[73].

Отражение возможного нападения с запада возлагалось на войска пяти приграничных округов: Ленинградского, Прибалтийского особого, Западного особого, Киевского особого и Одесского. С моря их действия должны были поддерживать три флота: Северный, Краснознамённый Балтийский и Черноморский.

Войска Прибалтийского военного округа под командованием генерала Ф. И. Кузнецова включали в себя 8-ю и 11-ю армии, 27-я армия находилась на формировании западнее Пскова. Эти части держали оборону от Балтийского моря до южной границы Литвы, на фронте протяжённостью 300 км.

Войска Западного особого военного округа под командованием генерала армии Д. Г. Павлова прикрывали минско-смоленское направление от южной границы Литвы до реки Припять на фронте протяжённостью 470 км. В состав этого округа входили 3-я, 4-я и 10-я армии. Кроме того соединения и части 13-й армии формировались в районе Могилёв, Минск, Слуцк. Этой группе советских войск (44 дивизии, в том числе 12 танковых, укомплектованных менее чем наполовину: 2,5 тыс.танков, в том числе 0,5 тыс. новых Т-34 и КВ), второй по мощности после группировки КОВО, противостояла с началом войны мощнейшая из немецких групп армий, «Центр», имевшая в своём составе 2 танковых группы из 4-х.

Войска Киевского особого военного округа (58 дивизий, в том числе 16 танковых, укомплектованных чуть более чем наполовину: 4,8 тыс. танков, в том числе 0,8 тыс. новых Т-34 и КВ) под командованием генерала М. П. Кирпоноса в составе 5-й, 6-й, 12-й и 26-й армий и соединений окружного подчинения занимали позиции на фронте протяжённостью 860 км от Припяти до Липкан. Этой, находившейся южнее всех основных немецких сил самой мощной группировке советских войск, с началом войны противостояла значительно уступавшая ей группа армий «Юг».

Войска Одесского военного округа (9-я армия, мощнейшая из советских армий: 22 дивизии, в том числе 4 танковых, укомплектованных менее чем наполовину: 0,8 тыс.танков) под командованием генерала Я. Т. Черевиченко прикрывали границу на участке от Липкан до устья Дуная протяжённостью 480 км.

Войска Ленинградского военного округа под командованием генерала М. М. Попова должны были защищать границы северо-западных районов страны (Мурманская область, Карело-Финская ССР и Карельский перешеек), а также северное побережье Эстонской ССР и полуостров Ханко. Протяжённость сухопутной границы на этом участке достигала 1300 км, а морской — 380 км. Здесь располагались — 7-я, 14-я, 23-я армии и Северный флот.

Ещё 7 армий (16-я, 19-я, 22-я, 24-я, 28-я, 20-я, 21-я) в составе 77 дивизий образовывали второй стратегический эшелон РККА, из которых 23 дивизии предназначалось на юго-запад, 9 на запад и 19 формировались западнее Москвы. Из 32 предназначенных в западные округа дивизий 16 прибыли туда к 22 июня. Из-за катастрофического разгрома белостокской группировки советских войск в начале войны весь второй эшелон был направлен на Западный фронт.

Соотношение сил

Несмотря на превосходство Красной армии по основным показателям, за исключением личного состава (по причине недоукомплектованности, в отличие от вермахта; после окончания мобилизации численность РККА должна была составить 8,9 млн чел.), немецкие войска на некоторых направлениях своих главных ударов имели многократное преимущество над непосредственно противостоявшими им советскими частями (например, превосходство в танках 3-й танковой группы над 11-й армией СССР было 10-кратным).

Следует отметить, что, по мнению некоторых современных историков, существенного качественного превосходства техники у вермахта не было[63]. Так, все имевшиеся на вооружении Германии танки были легче 23 тонн, в то время как у РККА имелись средние танки Т-34 и Т-28 весом свыше 25 тонн, а также тяжёлые танки КВ и Т-35 весом свыше 45 тонн[63]. При этом историки как правило выделяют средние танки Т-34 и тяжёлые — КВ как «новые». Против их лобовой брони немцам пришлось использовать 88-мм. зенитные орудия, впоследствии, с переходом вермахта к стратегической обороне на восточном фронте, установленные на истребитель танков «Тигр». Однако по огневой мощи эти танки превосходили немецкий танк T-IV, уступавший им в бронировании и соответственно массе. Существует версия, что Pz IV изначально классифицировался немецкой стороной, как тяжёлый танк, однако документально она не подтверждена. По этой классификации в советской армии было 1,9 тыс.тяжёлых танков.

Что касается самолётов, то около 70 % немецкой авиации было сосредоточено для нападения на СССР, в то время как СССР на западной границе имел около 40 % своей авиации. В люфтваффе доля истребителей и бомбардировщиков была равной (примерно по 1 тыс. на восточной границе), в СССР истребители составляли около половины, а бомбардировщики — около четверти. При этом новых моделей, подчас превосходивших немецкие аналоги, было: истребителей — около 1 тыс.шт., бомбардировщиков — около 0,5 тыс.шт., а в подготовке и боевом опыте немецкие лётчики превосходили советских.

| Категория | Германия и её союзники | СССР | СССР (всего) |

|---|---|---|---|

| Личный состав | 4,3 млн чел. | 3,3 млн чел. | 5,8 млн чел. |

| Орудия и миномёты | 42 601 | 59 787 | 117 581 |

| Танки и штурмовые орудия | 4171 | 15 687 | 25 784 |

| Самолёты | 4846 | 10 743 | 24 488 |

| Личный состав | Стрелковое оружие | Арт. вооруж. | Танки | Самолёты | Боевые корабли | Мех. транспорт | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Всего | 5 434 729 | 7 983 119 | 117 581 | 23 106 | 24 488 | 910 | 528 571 |

| Исправно | 18 691 | 21 030 |

Территории военных действий

СССР

Белорусская ССР (оккупация), Карело-Финская ССР (оккупация), Молдавская ССР (оккупация), Латвийская ССР (оккупация), Литовская ССР (оккупация), Украинская ССР (оккупация), Эстонская ССР (оккупация), а также целый ряд территорий других союзных республик. Области РСФСР: Архангельская (авианалёты), Астраханская (авианалёты), Брянская, Вологодская, Воронежская, Горьковская (авианалёты), Калининская, Калужская, Курская, Ленинградская (блокада), Липецкая, Московская (сражения), Мурманская, Новгородская (сражения), Орловская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Саратовская (авианалёты), Смоленская, Сталинградская (сражения), Тамбовская (авианалёты), Тульская, Ярославская (авианалёты). Края: Краснодарский, Красноярский (боевые действия на море) и Ставропольский. А также: Абхазская АССР (ГССР)[75], Кабардино-Балкарская АССР, Казахская ССР (авианалёт на город Гурьев), Калмыцкая АССР, Крымская АССР, Марийская АССР (авианалёт)[76], Северо-Осетинская АССР, Чечено-Ингушская АССР, Чувашская АССР (авианалёт).

Другие страны

От Великой Отечественной войны не отделяются боевые действия советских вооружённых сил на территории других оккупированных стран и государств фашистского блока — Германии, Польши, Финляндии, Норвегии, Румынии, Болгарии, Сербии, Чехословакии, Венгрии, а также входившей в состав Германии Австрии, созданных Третьим рейхом Хорватии и Словакии.

Основные периоды Великой Отечественной войны

В ходе Великой Отечественной войны историография рассматривает три основных периода[77]:

Первый период (22 июня 1941 г. — ноябрь 1942 г.). Нападение Германии на СССР. Начальный период войны. Крах блицкрига. Битва за Москву. Неудачи и поражения лета 1942 г.

Второй период (ноябрь 1942 г. — декабрь 1943 г.). Коренной перелом в ходе войны. Победы в Сталинградской и Курской битвах, в битве за Днепр.

Третий период (январь 1944 г. — 9 мая 1945 г.). Изгнание врага за пределы территории СССР. Освобождение от оккупации стран Европы. Распад фашистского блока. Берлинская операция. Безоговорочная капитуляция Германии.

Советско-японская война рассматривается как логическое продолжение Великой Отечественной войны.

— Великая Отечественная война 1941—1945 годов. В 12 т. Т. 1. Основные события войны.

Первый период войны (22 июня 1941 — 18 ноября 1942)

Вторжение немецких войск на территорию СССР

| |

Сообщение советского радио о нападении Германии на СССР | |

Текст читает Ю. Левитан | |

Помощь по воспроизведению | |

18 июня 1941 года некоторые соединения приграничных военных округов СССР были приведены в боевую готовность[78][79]. 13—15 июня в западные округа были отправлены директивы НКО и ГШ («Для повышения боевой готовности…») о начале выдвижения частей первого и второго эшелонов к границе под видом «учений». Стрелковые части округов первого эшелона, согласно этим директивам, должны были занимать оборону в 5—10 км от границы; части второго эшелона, стрелковые и механизированные корпуса, должны были занять оборону в 30—40 км от границы[80].

Военно-политическое руководство СССР в 23:30 21 июня приняло решение, направленное на частичное приведение пяти приграничных военных округов в боевую готовность. В директиве предписывалось проведение только части мероприятий по приведению в полную боевую готовность, которые определялись оперативными и мобилизационными планами. Директива, по существу, не давала разрешения на ввод в действие плана прикрытия в полном объёме, так как в ней предписывалось «не поддаваться ни на какие провокационные действия, могущие вызвать крупные осложнения». Эти ограничения вызывали недоумение, последовали запросы в Москву, в то время как до начала войны оставались уже считанные минуты.

Однако, по сути, директива № 1 от 21 июня реально всего лишь (и прежде всего) сообщала вероятную дату нападения Германии — «1. В течение 22—23 июня 1941 года возможно внезапное нападение немцев на фронтах ЛВО, Приб. ОВО, Зап. ОВО, КОВО, Од. ОВО». Также данная директива предписывала частям БЫТЬ в полной боевой готовности, а не ПРИВЕСТИ части в полную боевую готовность. Таким образом, директива № 1 подтверждает, что до неё в части западных округов уже ушли приказы и директивы о приведении частей в боевую готовность — директивы НКО и ГШ от 12—13 июня, и телеграммы ГШ о приведении в полную боевую готовность от 18 июня. Директива № 1 самим содержанием своим говорит о том, что она вовсе не даёт команду на приведение частей западных округов в боевую готовность. Цель данной директивы — всего лишь сообщение достаточно точной даты и напоминание командованию округов «быть в полной боевой готовности, встретить возможный внезапный удар немцев или их союзников».

Просчёт во времени усугубил имевшиеся недостатки в боеготовности армии и тем самым резко увеличил объективно существовавшие преимущества агрессора. Времени, которым располагали войска, не получившие от своего командования в округах приказов от 15—18 июня, для приведения в полную боевую готовность, после получения директивы № 1, оказалось явно недостаточно. На оповещение войск для приведения их в боевую готовность вместо 25—30 минут ушло в среднем 2 часа 30 минут. Дело в том, что вместо сигнала «Приступить к выполнению плана прикрытия 1941 г.» объединения и соединения получили зашифрованную директиву с ограничениями по вводу плана прикрытия. Впрочем, тот же Баграмян вполне справедливо пишет, что ГШ не мог отдавать прямой приказ о введение в действие «плана прикрытия» в той ситуации июня 1941 года. Таким образом, приведение частей западных округов в боевую готовность должно было пройти поэтапно, в течение нескольких дней начиная с 13—15 июня, когда в округа пришли подписанные 12—13 июня директивы НКО и ГШ о начале «учений» для частей этих округов и выдвижении их на рубежи обороны согласно планов прикрытия. Однако открытое и скрытое невыполнение командованием западных округов (особенно в Белоруссии) директив от 12—13 июня и привело к срыву приведения этих округов в боевую готовность.

В этих условиях даже соединения и части первого эшелона армий прикрытия, имевшие постоянную боевую готовность в пределах 6—9 часов (2—3 часа — на подъём по тревоге и сбор, 4—6 часов — на выдвижение и организацию обороны), не получили этого времени. Вместо указанного срока они располагали не более чем 30 минутами, а некоторые соединения вообще не были оповещены даже о директиве № 1. Задержка, а в ряде случаев и срыв передачи команды были обусловлены и тем, что противнику удалось в значительной степени нарушить проводную связь с войсками в приграничных районах. В результате штабы округов и армий не имели возможности быстро передать свои распоряжения[62].

Жуков заявляет о том, что командования западных (Западный особый, Киевский особый, Прибалтийский особый и Одесский) приграничных военных округов в это время выдвигались на полевые командные пункты, в которые должны были прибыть как раз 22 июня. Также Г. К. Жуков указывает в своих «Воспоминаниях и размышлениях», что за несколько дней до нападения части западных округов действительно получали приказы о начале выдвижения к рубежам обороны (под видом «учений») к границе. Эти приказы (Жуков назвал их «рекомендациями») исходили от наркома обороны С. К. Тимошенко к командующим западными округами.

На севере Балтики осуществление плана «Барбаросса» началось вечером 21 июня, когда немецкие минные заградители, базировавшиеся в финских портах, выставили два больших минных поля в Финском заливе[81]. Эти минные поля, в конечном счёте, смогли запереть советский Балтийский флот в восточной части Финского залива.

Летне-осенняя кампания 1941

Германские войска вторгаются на территорию СССР

Основные события летне-осенней кампании 1941 включают вначале три стратегические оборонительные операции (22 июня — 9 июля) соответственно трёх фронтов Первого Стратегического эшелона РККА. В рамках которых (22—29 июня, время окончания довольно условное) произошли приграничные сражения. Далее войскам вермахта пришлось столкнуться с армиями Второго Стратегического эшелона, задействованными Ставкой ВГК в операциях уже групп фронтов.

Начало войны

Между 2:30 и 3:00 часами 22 июня 1941 года (время согласно поздним воспоминаниям В. М. Молотова[82][83]), либо в 5:30 (как утверждалось в выступлении Молотова по радио в тот же день[84]), посол Германии в СССР В. Шуленбург явился к Народному комиссару иностранных дел СССР В. М. Молотову и сделал заявление, содержание которого сводилось к тому, что советское правительство проводило подрывную политику в Германии и в оккупированных ею странах, проводило внешнюю политику, направленную против Германии, и «сосредоточило на германской границе все свои войска в полной боевой готовности». Заявление заканчивалось следующими словами: «Фюрер поэтому приказал германским вооружённым силам противостоять этой угрозе всеми имеющимися в их распоряжении средствами»[84]. Вместе с нотой он вручил комплект документов, идентичный тем, которые Риббентроп вручил Деканозову. В тот же день войну СССР объявили Италия и Румыния; Словакия — 23 июня.

22 июня 1941 года в 3:06 Начальник штаба Черноморского флота контр-адмирал Иван Елисеев приказал открыть огонь по германским самолётам, которые вторглись далеко в воздушное пространство СССР, чем и вошёл в историю: это был самый первый боевой приказ дать отпор напавшим на СССР немецким войскам в Великой Отечественной войне[85].

В 3:07 Г. К. Жуков получил первое сообщение о начале боевых действий[86].

22 июня 1941 года началось вторжение Германии в СССР[87]. В 4:00 имперский министр иностранных дел Риббентроп вручил советскому послу в Берлине Деканозову ноту об объявлении войны и три приложения к ней: «Доклад министра внутренних дел Германии, рейхсфюрера СС и шефа германской полиции Германскому правительству о диверсионной работе СССР, направленной против Германии и национал-социализма», «Доклад министерства иностранных дел Германии о пропаганде и политической агитации советского правительства», «Доклад Верховного командования германской армии Германскому правительству о сосредоточении советских войск против Германии». Ранним утром 22 июня 1941 года после артиллерийской и авиационной подготовки немецкие войска перешли границу СССР.

Советский аэродром после немецкого авианалёта

В этот же день румынские и немецкие войска форсировали Прут, а также попытались форсировать Дунай, но советские войска им не дали это сделать и даже захватили плацдармы на румынской территории. Однако в июле — сентябре 1941 года румынские войска при поддержке немецких войск оккупировали всю Бессарабию, Буковину и междуречье Днестра и Южного Буга

(подробнее см.: Приграничные сражения в Молдавии, Румыния во Второй мировой войне).

Родина-мать зовёт! — почтовая марка с изображением плаката первых дней Великой Отечественной войны (автор — Ираклий Тоидзе)

Объявление начала войны в Баку. 22 июня 1941 года

22 июня в 12 часов дня Молотов выступил по радио с официальным обращением к гражданам СССР, сообщив о нападении Германии на СССР и объявив о начале отечественной войны.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года, с 23 июня была объявлена мобилизация военнообязанных 14 возрастов (1905—1918 годов рождения) в 14 военных округах из 17. В трёх остальных округах — Забайкальском, Среднеазиатском и Дальневосточном — мобилизация была объявлена через месяц особым решением правительства скрытным способом как «большие учебные сборы»[88].

23 июня была создана Ставка Главного Командования (с 8 августа Ставка Верховного Главнокомандования). 30 июня был создан Государственный комитет обороны (ГКО). С июня начало формироваться народное ополчение. И. В. Сталин 8 августа стал Верховным Главнокомандующим.

Финляндия не позволила немцам нанести непосредственный удар со своей территории, и немецкие части в Петсамо и Салла были вынуждены воздержаться от перехода границы. Происходили эпизодические перестрелки между советскими и финскими пограничниками, но в целом на советско-финской границе сохранялась спокойная обстановка. Однако начиная с 22 июня, бомбардировщики немецкого люфтваффе начали использовать финские аэродромы как дозаправочную базу перед возвращением в Германию. 23 июня Молотов вызвал к себе финского посла. Молотов потребовал от Финляндии чёткого определения её позиции по отношению к СССР, но финский посол воздержался от комментариев действий Финляндии. 24 июня главком Сухопутных войск Германии направил указание представителю немецкого командования при ставке финской армии, в котором говорилось, что Финляндия должна подготовиться к началу операции восточнее Ладожского озера.[89] Ранним утром 25 июня советское командование приняло решение нанести массированный авиаудар по 18 аэродромам Финляндии с использованием около 460 самолётов. 25 июня в ответ на широкомасштабные воздушные налёты СССР на города Южной и Средней Финляндии, в том числе на Хельсинки и Турку, а также огонь советской пехоты и артиллерии на государственной границе Финляндия заявила о том, что вновь находится в состоянии войны с СССР[90]. В течение июля — августа 1941 года финская армия в ходе ряда операций заняла все территории, отошедшие к СССР по итогам советско-финской войны 1939—1940 годов.

Венгрия не сразу приняла участие в нападении на СССР, и Гитлер не требовал непосредственной помощи от Венгрии. Однако венгерские правящие круги убеждали в необходимости вступления Венгрии в войну, чтобы не допустить разрешения Гитлером территориального спора насчёт Трансильвании в пользу Румынии. 26 июня 1941 года якобы имел место факт бомбардировки Кошице советскими ВВС, однако существует мнение, что это была германская провокация, дававшая Венгрии casus belli (формальный повод) для вступления в войну[91]. Венгрия объявила войну СССР 27 июня 1941 года. 1 июля 1941 года по указанию Германии венгерская Карпатская группа войск атаковала советскую 12-ю армию. Прикреплённая к 17-й германской армии, Карпатская группа продвинулась далеко вглубь южной части СССР. Осенью 1941 года боевые действия на стороне Германии начала также так называемая Голубая дивизия из испанских добровольцев.

10 августа ГКО издал постановление о мобилизации военнообязанных 1890—1904 годов рождения и призывников 1922—1923 годов рождения на территории Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областей и районов западнее Людиново — Брянск — Севск Орловской области[92]. 15 августа эта мобилизация была распространена на Крымскую АССР[93], 20 августа — на Запорожскую область[94], 8 сентября — на ряд районов Орловской и Курской областей[95], 16 октября — на Москву и Московскую область[96]. В целом к концу 1941 года было мобилизовано свыше 14 млн человек[88].

Тем временем немецкие войска захватили стратегическую инициативу и господство в воздухе и в приграничных сражениях нанесли поражения советским войскам.

Стратегические операции и приграничные сражения в начальный период

В начальный период войны в приграничных районах СССР на территории Литвы, южной части Латвии, Белоруссии и Западной Украины 22—29 июня 1941 года (время окончания приграничных сражений довольно условное), развернулись боевые действия войск прикрытия и пограничных войск[13].

Они стали частью трёх одновременных стратегических оборонительных операций (с 22 июня по 9 июля 1941 г.), в рамках которых было проведено приграничное оборонительное сражение[97] :

Прибалтийская стратегическая оборонительная операция (22 июня — 9 июля 1941); в её рамках проведены приграничное сражение в Литве и Латвии и контрудар на шяуляйском направлении.

Белорусская стратегическая оборонительная операция (22 июня — 9 июля 1941). В рамках данной операции проведены приграничное оборонительное сражение, Белостокско-Минское сражение и контрудары на борисовском и лепельском направлениях 6—9 июля 1941 г. 13-й и 20-й армиями, 5-м и 7-м мк, ВВС фронта.

Львовско-Черновицкая стратегическая оборонительная операция (22 июня — 6 июля 1941); в её рамках проведены: приграничное оборонительное сражение, Битва за Дубно — Луцк — Броды, Львовско-Луцкая и Станиславско-Проскуровская фронтовые оборонительные операции.

В эти три операции историография объединяет сражения по территориальному принципу и принципу задействованных со стороны СССР сил (3 приграничных округа и соответственно 3 фронта). В этих операциях РККА руководствовалась довоенными планами прикрытия, исходящими из того, что вермахт удастся остановить на границе, а затем нанести контрудары с перенесением войны на территорию противника, и утратившими актуальность в результате первых же немецких прорывов, а также изданной к исходу первого дня войны Директивой НКО СССР от 22.06.1941 № 3, предписывающей перейти в наступление и захватить районы Люблина и Сувалок, из которых велось вторжение в СССР. Противодействие вермахту на этом этапе часто сводилось к героической обороне отдельных рубежей и разрозненным контрударам.

Вместе с частями КА первый удар противника принял на себя личный состав пограничных частей и подразделений, дислоцированных на западной границе, хотя он и не был для этого предназначен. В составе погранвойск северо-западного и западного направлений находились 8 пограничных округов: 48 погранотрядов, 10 отдельных погранкомендатур, 7 отрядов пограничных судов, и др. части общей численностью 87 459 человек[98] :

Пограничники знали, что для задержания врага сил у них недостаточно. Однако, следуя воинскому долгу и Присяге, они отстаивали рубежи Отечества до последней возможности, до последнего человека. И тем самым ещё в июне—июле 1941 г. приближали Победу.

Приказом НКВД СССР от 25 сентября 1941 г. «в связи с большими потерями в боях на линии госграницы и в арьергардных боях были расформированы 58 пограничных частей по причине отсутствия личного состава»[98].

Как отмечается в монографии института военной истории (ИВИ) МО РФ[97] :

Ожесточенными боями, развернувшимися 9—10 июля на подступах к Луге, Смоленску, Киеву и Кишинёву, начальный период войны закончился.

С этого времени перед войсками обеих сторон возникли новые задачи. В сражение вступали соединения второго стратегического эшелона советских Вооружённых Сил. Начинались новые стратегические оборонительные операции.

— «История военной стратегии России» под ред. академика РАЕН В. А. Золотарёва

Более продолжительной стала Стратегическая оборонительная операция в Заполярье и Карелии (29 июня — 10 октября 1941). В рамках данной операции проведены: оборонительные операции на мурманском, кандалакшском и кестеньгском направлениях, Выборгско-Кексгольмская фронтовая оборонительная операция, оборонительные операции на ухтинском, ругозерском, петрозаводском и олонецком направлениях.

Оборонительные операции групп фронтов

С середины июля 1941 года в связи с образованием нескольких новых фронтов Ставка стала практиковать организацию операций групп фронтов, к участию в которых привлекались два-три фронтовых объединения, силы и средства авиации дальнего действия, войска ПВО страны, а на приморских направлениях — флоты и флотилии. Таким путём удавалось создавать группировки, способные удерживать стратегический фронт достаточно продолжительно[99]. Фактически стратегические оборонительные операции этого периода происходили на тех же трёх основных направлениях, что и первые.

Операции, начатые в июле 1941 года

Оборонительная операция группы фронтов проводилась, как правило, на одном из стратегических направлений и представляла собой совокупность фронтовых и армейских операций, сражений, ударов и боевых действий (в первом периоде войны преимущественно оборонительных), проводимых по единому замыслу и под руководством Ставки ВГК[99] :

Ленинградская стратегическая оборонительная операция (10 июля — 30 сентября 1941 года). Приняли участие: Северный фронт, Северо-Западный фронт, Ленинградский фронт, Балтийский флот.

Смоленское сражение (10 июля — 10 сентября 1941 года). Задействованы силы четырёх фронтов: Западный фронт, Центральный фронт, Брянский фронт, Резервный фронт.

Киевская стратегическая оборонительная операция (7 июля — 26 сентября 1941 года). Принял участие Юго-Западный фронт.

Операции, начатые в сентябре 1941 года

Донбасско-Ростовская стратегическая оборонительная операция (29 сентября — 16 ноября 1941) (с 17 ноября Ростовская наступательная операция (1941))

Московская стратегическая оборонительная операция (30 сентября — 5 декабря 1941) (с 5 декабря Советское контрнаступление под Москвой)

Другие операции

- Приграничные сражения в Молдавии

Лепельский контрудар (6 июля — 10 июля 1941 года)

Оборона Одессы (5 августа — 16 октября 1941 года)- Начало обороны Севастополя (4 октября 1941 — 4 июля 1942 года)

- Окружение 18-й армии Южного фронта (5—10 октября 1941 года)

Тульская оборонительная операция (24 октября — 5 декабря 1941 года)

Бои за Ростов-на-Дону (21—27 ноября 1941 года)

Результаты летне-осенней кампании 1941 года

Колонна пленных красноармейцев. Минск, 1941

К 1 декабря 1941 года германские войска захватили Литву, Латвию, Белоруссию, Молдавию, Эстонию, значительную часть РСФСР, Украины, продвинулись вглубь до 850—1200 км, потеряв при этом 740 тысяч человек (из них 230 тысяч убитыми)[100]. Общие потери Красной армии составили 5 миллионов человек.

СССР потерял важнейшие сырьевые и промышленные центры: Донбасс, Криворожский железорудный бассейн. Были оставлены Минск, Киев, Харьков, Смоленск, Одесса, Днепропетровск. Оказался в блокаде Ленинград. Попали в руки врага или оказались отрезанными от центра важнейшие источники продовольствия на Украине и юге России. На оккупированных территориях оказались миллионы советских граждан. Сотни тысяч мирных граждан погибли или были угнаны в рабство в Германию.

Наступление на Москву не было проведено германским командованием до наступления холодов, так как 3-я и 2-я танковые армии группы «Центр» были направлены в помощь соответственно группе армий «Север» на ленинградском и «Юг» на киевском направлениях. При этом если киевскую группировку советских войск уничтожить удалось, то на севере немцам даже не удалось выйти на ближние подступы к Ленинграду. После этого не только 3-я и 2-я, но и 4-я танковая группа (из группы армий «Север») были направлены на Москву. Как писал Гейнц Гудериан в своих мемуарах «Воспоминания солдата»:

Бои за Киев, несомненно, означали собой крупный тактический успех. Однако вопрос о том, имел ли этот тактический успех также и крупное стратегическое значение, остаётся под сомнением. Теперь всё зависело от того, удастся ли немцам добиться решающих результатов ещё до наступления зимы, пожалуй, даже до наступления периода осенней распутицы. Правда, планируемое наступление с целью зажать Ленинград в более тесное кольцо было уже приостановлено… Однако главный удар должна была нанести усиленная группа армий «Центр» в направлении на Москву. Осталось ли для этого необходимое время?

Исследователи также указывают на важное значение того факта, что до зимы вермахту не удалось занять Москву. В сборнике «Страны „оси“ и Союзники» (Англия, 1994 г.), К. Рейнгардт пишет:

«…Планы Гитлера и перспективы успешного завершения войны Германией рухнули, видимо, в октябре 1941 года и, безусловно, с началом русского контрнаступления в битве за Москву в декабре 1941 года.»

— The Axis and Allies / Edited by J.Erickson and D.Dilks. Edinburgh, 1994. P.207

Зимняя кампания 1941—1942 годов

16 ноября немцы начали второй этап наступления на Москву, планируя окружить её с северо-запада и юго-запада. На дмитровском направлении они достигли канала Москва-Волга и переправились на его восточный берег под Яхромой, на химкинском захватили Клин, форсировали Истринское водохранилище, заняли Солнечногорск и Красную Поляну, на красногорском — взяли Истру. На юго-западе Гудериан подошёл к Кашире. Однако в результате ожесточённого сопротивления армий ЗФ немцы в конце ноября — начале декабря были остановлены на всех направлениях. Попытка взять Москву провалилась.

В ходе зимней кампании 1941—1942 годов было проведено контрнаступление под Москвой. Была снята угроза Москве. Советские войска отбросили противника на западном направлении на 80—250 км, завершили освобождение Московской и Тульской областей, освободили многие районы Калининской и Смоленской областей.

На южном фронте советские войска обороняли стратегически важный Крым.

Провал плана «Барбаросса»

Немецкая армия была остановлена под Ленинградом, Москвой и Ростовом-на-Дону; стратегических целей, намеченных планом «Барбаросса», достичь не удалось.

М. Ю. Мягков указывает на вывод немецкого историка К. Рейнгардта о том, что «под Москвой потерпела крах стратегия Гитлера, направленная на завоевание мирового господства». Также Рейнгардт отмечает, что в декабре 1941 г. — январе 1942 г., в штабе ОКВ «многие генералы уже пришли к выводу, что война Германией проиграна»[101].

Планы советского командования

5 января 1942 состоялось расширенное совещание в Ставке ВГК для обсуждения стратегических планов на ближайшее будущее. Основной доклад сделал начальник Генштаба маршал Б. М. Шапошников. Он изложил не только план дальнейшего отбрасывания противника от Москвы, но и планы масштабного стратегического наступления на других фронтах: прорыв блокады Ленинграда и разгром противника на Украине и в Крыму. Против плана стратегического наступления выступил Г. К. Жуков. Он указал, что из-за недостатка танков и артиллерии прорвать немецкую оборону не представляется возможным, и что предлагаемая стратегия приведёт лишь к бесполезным потерям в живой силе. Жукова поддержал начальник Госплана СССР Н. А. Вознесенский, указавший на невозможность обеспечения предложенного плана достаточным количеством техники и вооружений. В поддержку плана выступили Л. П. Берия и Г. М. Маленков. Подведя итог дискуссии, И. В. Сталин утвердил план, сказав: «Мы должны быстро разбить немцев, чтобы они не смогли наступать, когда придёт весна»[102].

Операции зимней кампании 1942 года

В соответствии с принятым планом, в начале 1942 года были предприняты наступательные операции: Ржевско-Вяземская стратегическая наступательная операция, Керченско-Феодосийская десантная операция и другие. Все эти наступления противнику удалось отразить с большими потерями для советских войск.

Безнаказанно проходит дело по отношению виновников больших потерь. Из практики убедился, что, если армейские командиры докладывают: «Приказ выполняется, медленно двигаюсь вперёд мелкими группами», это значит, что сосед стоит на месте и хочет обмануть необстрелянного соседа, а своим подчинённым передаёт: «Вы так, полегонечку, делайте вид, что наступаете». Противник наваливается сначала на одного, самого активного, а самые активные бывают новые, необстрелянные части… Очковтирательства и неправильного доклада младший должен больше бояться, чем неисполнения приказа. За неисполнение приказа кругом пугают расстрелом, а неправильным докладом я протягиваю время. Сказать, что не могу наступать, нельзя, а не наступать и докладывать: «Выполняем приказ, медленно ползём вперёд мелкими группами» можно, и никто не расстреляет…

…То же самое очковтирательство наблюдал и в системе формирования, комплектования и пополнения. Части отправляются на фронт абсолютно не подготовленные. Как будто нарочно сделана такая мясорубка, которая должна молоть наших людей и нашу хорошую дорогую технику. Почему это делается? Думаю, для того, чтобы втереть очки Правительству и обмануть Великого Сталина: «Вот мы какие молодцы, столько-то бригад организовали, столько-то дивизий и т. п.», а на самом деле у всех соединений и у нас проходило так: формировались в Казалинске, только кончили формирование, сразу посадили в эшелоны, оружие дали в Люблине, только раздали оружие, двинулись в путь. Изучением оружия занимались на остановках в вагонах. Пополнение получили 1000 человек, совершенно не подготовленных, не знают оружия и не умеют воевать. Приходится учить на передовой.[103]

18 января 1942 года началась Барвенково-Лозовская операция. Две недели продолжались ожесточённые бои, в результате которых советским войскам удалось прорвать немецкую оборону на фронте протяжённостью 100 км, продвинуться в западном и юго-западном направлениях на 90—100 км и захватить плацдарм на правом берегу Северного Донца.

Лето—осень 1942 года

Карта военных действий 1941—1942 годов

На основании некорректных данных о потерях вермахта[источник не указан 1055 дней] в ходе зимнего наступления РККА Верховным Командованием СССР в летне-осенней кампании 1942 года войскам была поставлена невыполнимая задача: полностью разгромить врага и освободить всю территорию страны.

Основные военные события произошли на юго-западном направлении: поражение Крымского фронта, катастрофа в Харьковской операции (12—25 мая), Воронежско-Ворошиловградская стратегическая оборонительная операция (28 июня — 24 июля), Сталинградская стратегическая оборонительная операция (17 июля — 18 ноября), Северо-Кавказская стратегическая оборонительная операция (25 июля — 31 декабря). Противник продвинулся на 500—650 км, вышел к Волге, овладел частью перевалов Главного Кавказского хребта.

Ряд крупных операций произошёл на центральном направлении: Ржевско-Сычёвская операция (30 июля — 23 августа), слившаяся с контрударом войск Западного фронта в районе Сухиничи, Козельск (22 — 29 августа), всего 228 232 человека потерь[104]; а также на северо-западном направлении: Любанская наступательная операция (7 января — 30 апреля), слившаяся с операцией по выводу из окружения 2-й ударной армии (13 мая — 10 июля), оказавшейся в окружении в результате первой операции; общие потери — 403 118 человек[104].

Для германской армии ситуация также стала принимать угрожающий оборот: хотя её потери продолжали быть значительно ниже советских, более слабая немецкая военная экономика не позволяла заменять потерянные самолёты и танки с такой же скоростью, как это делала противоположная сторона, а предельно неэффективное использование людских ресурсов в армии не позволяло пополнять дивизии, действующие на Востоке, в нужной мере, что привело к переходу ряда дивизий на шестибатальонный штат (с девятибатальонного); личный состав боевых рот на сталинградском направлении сократился до 27 человек (из 180 по штату). Кроме того, в результате операций на Юге России и без того очень длинный восточный фронт немцев значительно удлинился, собственно немецких частей уже не хватало для создания необходимых оборонительных плотностей. Значительные участки фронта заняли войска союзников Германии — румынская 3-я и формирующаяся 4-я армии, 8-я итальянская и 2-я венгерская армии. Именно эти армии оказались ахиллесовой пятой вермахта в последовавшей вскоре осенне-зимней кампании. Чтобы восполнить общие потери в 1,168 млн, понесённые на предшествующем этапе военных действий против СССР, Гитлер привлёк свежие силы германских союзников. К весне 1942 года на южном направлении театра военных действий в СССР насчитывалось не менее 52 дивизий союзников, включая 10 венгерских, 6 итальянских, 5 румынских.[105]

Советские солдаты ведут бои на подступах к Сталинграду. Лето 1942 года

3 июля 1941 года Сталин обратился к народу с лозунгом «Всё для фронта! Всё для победы!»; к лету 1942 года (менее чем за 1 год) завершился перевод экономики СССР на военные рельсы (в Германии это произошло только в 1943 году).

С началом войны в СССР началась массовая эвакуация населения, производительных сил, учреждений и материальных ресурсов. В восточные районы страны было эвакуировано значительное число предприятий (только во втором полугодии 1941 года — ок. 2600), вывезено 2,3 миллионов голов скота. В первом полугодии 1942 года было выпущено 10 тысяч самолётов, 11 тысяч танков, 54 тысячи орудий. Во втором полугодии их выпуск увеличился более чем в 1,5 раза. Всего в 1942 году СССР выпустил стрелкового оружия всех типов (без револьверов и пистолетов) — 5,91 миллионов единиц, орудий и миномётов всех типов и калибров (без авиационных, морских и танковых/САУ пушек) — 287,0 тысяч штук, танков и САУ всех типов — 24,5 тысяч штук, самолётов всех типов — 25,4 тысяч штук, в том числе боевых — 21,7 тысяч штук[106]. Значительное количество боевой техники было получено и по ленд-лизу, причём все поставки равнялись 4 % советского производства, по танкам и самолётам — 10 % и 12 % соответственно, поставки же автомобилей за военные годы более чем впятеро превзошли их производство в СССР.

В результате соглашений между СССР, Великобританией и США в 1941—1942 годах сложилось ядро антигитлеровской коалиции.

Результаты первого периода войны

М. Ю. Мягков отмечает новый труд Военно-исторического исследовательского института в Потсдаме «Вторая мировая война», где выделяет главу Б. Вегнера[107]:

Было бы ошибочно безоговорочно трактовать поражение под Сталинградом как «коренной перелом в войне»… поражение под Сталинградом, если уж быть до конца точным, обозначило заключительную стадию процесса сужения возможностей выбора военных операций, способных привести [Германию] к победе. Основными стадиями этого процесса были битва под Смоленском в июле 1941 г. и, как следствие её, приостановка наступления на Москву, его провал в декабре, с полным правом охарактеризованная как «экономический Сталинград» эвакуация большей части советской промышленности в восточные регионы страны, а также решение Гитлера о разделении участвовавших в осуществлении операции «Блау» сил в июле 1942 г. Трагедия под Сталинградом завершила этот порождавший «коренной перелом» процесс.

— Вегнер В. Второй поход Гитлера против Советского Союза.

Оккупационный режим

Гитлер рассматривал своё нападение на СССР как «Крестовый поход» против неполноценных рас, который следует вести любыми методами:[108][109]уже 13 мая 1941 года он освободил военнослужащих от всякой ответственности за свои действия при выполнении плана «Барбаросса»:

Никакие действия служащих вермахта или же действующих с ними лиц, в случае произведения гражданскими лицами враждебных действий по отношению к ним, не подлежат пресечению и не могут рассматриваться как проступки или военные преступления…

По этому поводу Гудериан заметил:

Гитлер ухитрился объединить всех русских под сталинским знаменем[110]

Немецкой оккупации в ходе войны подверглись территории Белорусской, Украинской, Эстонской, Латвийской, Литовской ССР, 13 областей РСФСР.

Молдавская ССР и некоторые районы юга Украинской ССР (Транснистрия) находились под управлением Румынии, часть Карело-Финской ССР была оккупирована финскими войсками.

Война Третьего рейха против Советского Союза была с самого начала нацелена на захват территории вплоть до Урала, эксплуатацию природных ресурсов СССР и долгосрочное подчинение России германскому господству. Перед прямой угрозой планомерного физического уничтожения оказались не только евреи, но и славяне, населявшие захваченные Германией в 1941—1944 гг. советские территории. Лишь недавно предметом исследований историков ФРГ стал «другой холокост», направленный против славянского населения СССР, которое наряду с евреями было провозглашено «низшей расой» и также подлежало уничтожению.

— Вольфрем Верте[111]

Области стали называться губерниями, были учреждены уезды (с января 1943 года — районы) и волости, произведена регистрация населения. Наряду с немецкими военными и административными органами власти (военными комендатурами, окружными и районными управлениями, сельскохозяйственными управлениями, гестапо и пр.) существовали учреждения местного самоуправления с полицией. Во главе городов, уездов назначались бургомистры, волостные управления возглавляли волостные старшины, в селениях назначались старосты. Для разбора уголовных и гражданских дел, не затрагивавших интересы германской армии, действовали мировые суды. Деятельность местных учреждений была направлена на исполнение приказов и распоряжений немецкого командования, осуществление политики и планов Гитлера в отношении оккупированного населения.[112]

Всё трудоспособное население обязывалось работать на предприятиях, открытых немцами, на строительстве укреплений для немецкой армии, на ремонте шоссейных и железных дорог, их очистке от снега и завалов, в сельском хозяйстве и т. п. В соответствии с «новым порядком землепользования» колхозы были ликвидированы и образованы общинные хозяйства, вместо совхозов образованы «госхозы» — государственные хозяйства немецкой власти. Населению предписывалось беспрекословно выполнять установленные немцами грабительские нормы поставок мяса, молока, зерна, фуража и т. п. для германской армии. Немецкие солдаты грабили и уничтожали государственное и общественное имущество, выгоняли мирных жителей из их домов. Люди были вынуждены проживать в неприспособленных помещениях, землянках, у них отбирали тёплые вещи, продукты, скот.[113][114].

Расстрел советских партизан. Сентябрь 1941 года.

Немцами были организованы политические школы — специальное учреждение по пропаганде и агитации. Публичные лекции на политические темы проводились в обязательном порядке на предприятиях и в организациях города и в сельской местности. Читались лекции и доклады через местное радиовещание. Также Д. Малявин сообщает о пропагандистских календарях[115].

Было введено обязательное школьное обучение с использованием советских учебников, из которых удалялось всё, что не соответствовало нацистской идеологии. Родителей, не посылавших своих детей в школы, принуждали к этому наложением штрафов. С учителями проводились собеседования в гестапо и организовывались двухнедельные политические курсы. С апреля 1943 года преподавание истории было запрещено и введены так называемые «уроки текущих событий», для которых требовалось использовать немецкие газеты и специальные немецкие политические брошюры. В школах при церквях были организованы детские группы для обучения Закону Божьему. В это же время, германские войска уничтожили огромное количество книг в библиотеках.

Для большинства мест, подвергшихся оккупации, этот период продолжался два-три года. Захватчики ввели здесь для советских граждан в возрасте от 18 до 45 лет (для евреев — от 18 до 60 лет[116]) жёсткую трудовую повинность. При этом рабочий день даже на вредных производствах длился 14—16 часов в сутки. За отказ и уклонение от работы, невыполнение приказов, малейшее неповиновение, сопротивление грабежу и насилию, помощь партизанам, членство в коммунистической партии и комсомоле, принадлежность к еврейской или цыганской национальности и просто без причины следовали расстрелы, казни через повешение, избиения и пытки со смертельным исходом. Применялись штрафы, заключение в концлагеря, реквизиция скота и пр. Так, в Белоруссии в ходе всей войны погиб каждый четвёртый житель[117][118][119][120] (справедливости ради следует добавить, что в это число входят не только мирные жители, но также партизаны, погибшие с оружием в руках, а также призванные на фронт жители довоенной Беларуси; значительную часть «погибших» составили эвакуировавшиеся вместе с отступающими немцами на Запад участники антисоветских вооружённых формирований, сотрудники оккупационной администрации, полицаи и прочие лица, которые предпочли не испытывать судьбу и уйти от наступавших советских войск).

На оккупированных территориях создавались лагеря смерти, где, по общим подсчётам, погибло около 5 миллионов человек[121]. Всего на оккупированной территории погибло более 7,4 млн чел. мирного населения[122].

Большой урон советскому населению, находившемуся под оккупацией, причинил насильственный угон наиболее трудоспособной его части на принудительные работы в Германию и оккупированные промышленно-развитые страны. Советских невольников именовали там «остарбайтерами» (восточными рабочими).

Из общего числа советских граждан, насильственно вывезенных на работы в Германию (5 269 513 чел.), после окончания войны было репатриировано 2 654 100 чел. Не возвратились по разным причинам и стали эмигрантами — 451 100 чел. Остальные 2 164 313 чел. погибли или умерли в плену[123].

Период коренного перелома

Положение воюющих сторон в Европе на ноябрь 1942 г.

Восточный Фронт в ноябре 1942 — марте 1943 гг.

Зимняя кампания 1942—1943 годов

Пленённые под Сталинградом немецкие солдаты. Февраль 1943 года