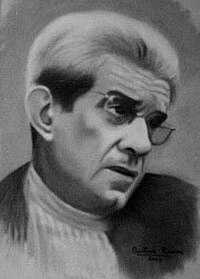

Лакан, Жак

| Жак-Мари-Эмиль Лакан | |

|---|---|

| Jacques-Marie-Émile Lacan | |

| |

| Дата рождения | 13 апреля 1901(1901-04-13) |

| Место рождения | Париж, Франция |

| Дата смерти | 9 сентября 1981(1981-09-09) (80 лет) |

| Место смерти | Париж, Франция |

| Гражданство | |

| Род деятельности | психоаналитик |

| Годы творчества | 1930—1981 |

| Язык произведений | немецкий и французский[1] |

| Подпись |  |

Жак Мари́ Эми́ль Лака́н (фр. Jacques-Marie-Émile Lacan; 13 апреля 1901, Париж, Франция — 9 сентября 1981, там же) — французский психоаналитик, философ (фрейдист, структуралист, постструктуралист) и психиатр. Одна из самых влиятельных фигур в истории психоанализа.

Содержание

1 Биография

2 Основные идеи Лакана

2.1 Воображаемое — Символическое — Реальное

3 Критика

4 Книги на русском языке

5 Семинары

6 Примечания

7 Литература

8 Лакановские школы

9 Ссылки

Биография |

Жак Мария Эмиль Лакан родился в Париже в семье зажиточного торговца уксусом. Получил традиционное католическое воспитание и классическое образование в иезуитском колледже святого Станислава. В университете изучал медицину, специализировался на психиатрии. Учителем Лакана был исследователь паранойяльного бреда и психического автоматизма Клерамбо. Жак Лакан начинал как практикующий врач-психиатр. С 1931 он получает диплом судебного психиатра, в 1932 защищает диссертацию «О паранойяльном психозе и его отношении к личности», которая становится местом встречи психиатрии, психоанализа, сюрреализма

и философии. Позднее его диссертация была опубликована в ряде научных журналов. Особенно сильное впечатление она произвела на знаменитого на тот момент испанского художника — сюрреалиста Сальвадора Дали, который по прочтении написал картину «Гнилой Осёл» («Тлеющий Осёл»).

В 1934 году Жак Лакан женится на Мари-Луиз Блонден, от которой у

него родились дочь Каролина (1934) и сын Тибо (1939). После смерти первой жены, в 1953 году Лакан женился вторично, на Сильвии Батай, бывшей жене Жоржа Батая. Их дочь Жюдит (род. 1941) впоследствии стала женой Ж.-А. Миллера, одного из самых известных последователей и исследователей, признанного «лаканиста». Во

время Второй Мировой Войны Жак Лакан работает в военном госпитале и не пишет ни строчки. После окончания войны он отправляется в Англию.

В 1953 году он выходит из Международной психоаналитической ассоциации и становится участником Французского психоаналитического общества. Через десять лет порвал с ортодоксальным психоанализом и основал Парижскую школу фрейдизма, которой и руководил почти до самой смерти.

Он во многом определил образ французского психоанализа и его специфику на фоне других психоаналитических подходов.

Лакан предпочитал излагать свои идеи не на бумаге, но устно, на семинарах, материалы которых стали публиковаться только в конце его жизни.

Основные сочинения: «Функция и поле речи и языка в психоанализе», «Тексты», «Семинары Жака Лакана».

Основные идеи Лакана |

| В этой статье или разделе имеется список источников или внешних ссылок, но источники отдельных утверждений остаются неясными из-за отсутствия сносок. |

Жак Мария Эмиль Лакан во многом определил образ французского

психоанализа и его специфику на фоне других психоаналитических подходов. Описать его творчество — значит попытаться объять необъятное. К многогранности его исследований стоит добавить и перевес устного текстового наследия Лакана (семинаров) над письменным (статьями) в количестве и в развернутости аргументации и разъяснения идей. Тексты семинаров Лакана стали публиковаться только в конце его жизни. Из его сочинений наиболее известны «Функция и поле речи и языка в психоанализе», «Тексты», «Семинары Жака Лакана».

Главная заслуга Лакана состоит в структуралистской и постструктуралистской ревизии фрейдовского психоанализа. Это происходило у него в три стадии:

- предструктуралистскую (1930-е — 1940-е), когда на него влияла диалектика Г. Гегеля и А. Кожева и творчество художников-сюрреалистов,

- структуралистскую (1950-е — 1960-е), когда Лакан переосмыслил с позиций фрейдизма взгляды К. Леви-Стросса, а также лингвистов Ф. де Соссюра, Н. С. Трубецкого, Р. О. Якобсона;

- постструктуралистскую (1960-е — 1970-е), когда Лакан стал делать акцент на том, что не поддаётся символизации.

В своих исследованиях Жак Лакан никогда не терял из виду ориентацию на психоаналитическую практику и одной из главных своих целей ставил понимание того, что, собственно, происходит в процессе анализа. Свою концепцию Жак Лакан разрабатывал, среди прочего, под влиянием М. Хайдеггера и Клода Леви-Строса, которые привлекли его внимание проблемой истины, бытия и структурной теории языка.

Всё началось с того, что Лакана как психиатра не устраивали устаревшие и потому не соответствовавшие истине методы психиатрии того времени. Корень зла Лакан усмотрел в неадекватной трактовке фрейдизма в современном ему психоанализе (эго-психологии, теории объектных отношений), отчего целью его исследований стал буквальный «возврат к Фрейду» — в первую очередь, к центральному месту проблемы желания (и отношения желания к закону) в теории Фрейда. На основе общей философии фрейдизма Лакан пытается обосновать возможность лечения и диагностики психических заболеваний через речь. Этот структуралистский подход и объясняет новизну идей Лакана.

Жак Лакан серьёзно оппонировал естественно-научному психологическому подходу, при котором человек описывается как объект, подобный другим объектам мира, представленным сознанию и изучению. Вопрос о субъекте как субъекте стоит в центре лакановского творчества.

Тексты Лакана являются своеобразным феноменом словесности: помимо последовательно проводимых научных и философских выкладок, в них много юмора, колкостей, провокаций, недосказанностей. Например, у Лакана есть ряд формул, которые не имеют раз и навсегда установленного смысла, но к которым он сам возвращается, по-разному их интерпретируя, например «человеческое желание есть желание Другого», «любить — значит не давать то, что имеешь, а давать то, чего не имеешь» и т. д. Однако надо понимать, что у Лакана не было цели усложнить психоанализ и работу аналитика — наоборот, он стремился внести ясность в эту область, заросшую со времён Фрейда неопределённостями, мифами и непониманием.

Идеи Лакана повлияли не только на психоанализ, но и на философию, социологию, культурологию, кино- и искусствоведение.

Воображаемое — Символическое — Реальное |

Кольца Борромео

Сам Лакан считал базовой для своего учения схему «воображаемое» — «символическое» — «реальное», которую он начал разрабатывать с 1953 года и подробно изложил на своём самом знаменитом семинаре (1974—1975). Эту схему он обычно представлял в виде математической модели «колец Борромео». Интересно, что размыкание одного из них неминуемо приведёт к распаду всей конструкции, хотя ни одно из них не зацеплено с другим попарно.

«Воображаемое» — это порядок подобия, изначальной его опорой служит образ собственного

«Я», полагаемый по образу и подобию другого как такого же, как ты.

Одна

из первых стадий становления этого образа — стадии зеркала. Это — одно из первых дополнений Лакана к мыслям Фрейда. Стадия зеркала — это ранняя стадия самоидентификации

ребёнка 6-18 месяцев, когда он начинает узнавать себя в зеркале, выстраивать и интегрировать собственный образ в воображаемом, но в реальности не обладает ещё полной властью над собственным телом и его разрозненными проявлениями. Из этой несостыковки Лакан делает разнообразные выводы о природе человека. Вообще Лакан любил обращаться для разъяснения своих идей к образам топологии, порой трактуя её весьма фантазийным образом. В книге «Интеллектуальные уловки. Критика современной философии постмодерна» Жана Брикмона и Алана Сокала[2] отмечаются ошибки Лакана в использовании образов математики.

«Символическое» — это система различий, система означающих, наделенная синтаксисом, язык. Другой с большой буквы, находящийся по ту сторону образа другого воображаемого, является вместилищем и местом символического.

«Реальное» — это диахрония, время, то, к чему субъект имеет доступ через обращение к тому же месту, где впервые был обнаружен объект, которое, однако, никогда не бывает полностью успешным возвращением к тому же самому объекту. Встреча с реальным возможна через травму, которая как раз связана с невозможностью обнаружить объект на том же месте. Наука о природе также работает с реальным, строящуюся на допущении о постоянстве некоторых аспектов природы (природа не обманывает, эксперимент в одних и тех же условиях приведет к тем же результатам).

Эти понятия позволяют субъекту

постоянно синтезировать

прошлое и настоящее. На стыке этих понятий образуются

основные человеческие страсти:

воображаемое на стыке с реальным = ненависть; реальное на стыке с символическим = невежество; воображаемое на стыке с символическим = любовь. Именно поэтому Жак Лакан и считает эти страсти основой нашего Бытия.

Проявления символического заключены в некоем бессознательном феномене, в

результате воздействия

речи на субъект. Речь при этом служит интерпретацией чего-то до конца не интерпретируемого, но взывающего к интерпретации. Это обусловливало интерес Лакана к лингвистике и к фундаментальным проблемам знака и означивания. Стремясь к рациональному истолкованию этого бессознательного,

Лакан углубляется в изучение

роли языка и символа. Лакан

толкует функцию речи как универсальный источник креативности,

поскольку это — речь ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА, который обладает своей, другой и

субъективной реальностью. Именно посредством речи, языка и лингвистики

человек, по мнению Лакана, способен узнавать других людей и быть узнанным

самим. Т. о., Лакан

признает приоритет языка по отношению к бессознательному, что находит отражение

в формуле: бессознательное организовано как язык.

Эту Схему трёх регистров Лакан применял к самому себе: первый этап, доструктуралистский был посвящён «воображаемому», второй этап, структуралистский, — «символическому», третий этап, постструктуралистский, — «реальному»; в некотором отношении это соответствовало триаде Фрейда «Я» — «Сверх-Я» — «Оно».

Мысль и Бытие по Жаку Лакану не тождественны, поскольку они по-разному определяются языком и бессознательным. В своих исследованиях Жак Лакан стремится превратить психоанализ в строгую социальную и гуманитарную науку, опирающуюся на лингвистические и логико-математические понятия.

Критика |

Самой жестокой критике Лакана, как и многих других философов, подвергали позитивисты — исследователи из области точных наук. Например, Алан Сокал и Жан Брикмон в своей книге «Интеллектуальные уловки» наряду с критикой других постструктуралистов осуждают ту вольность, с которой Лакан оперирует терминами, заимствованными из различных областей математики, таких как, например, топология, обвиняя его в «поверхностной эрудиции» и злоупотреблениями научными понятиями, которые он, в сущности, не понимает. Малькольм Боуи высказывает мысль, что Лакан «как и все люди, рьяно противостоящие какой бы то ни было тотализиции (полной картине), в том, что мы называем гуманитарными науками, — обладал этой фатальной слабостью — любовью к системе». Некоторые из критиков-позитивистов отвергают работы Лакана полностью, не ограничиваясь акцентами на несостоятельности и противоречивости использования математической терминологии. Ричард Докинз в рецензии к книге Сокала и Брикмона «Интеллектуальные уловки» в связи с Лаканом говорит: «Для гарантии того, что автор всего этого — шарлатан, нам, в сущности, и не нужен математический кругозор Сокала и Брикмона. Возможно, он прав относительно вещей, не касающихся науки? Но, на мой взгляд, философ, приравнивающий эректильный орган квадратному корню из минус единицы, полностью теряет доверие, когда дело доходит до вещей, о которых я не имею вообще какого бы то ни было представления». Франсуа Рустанг отзывается о текстах Лакана не иначе как о «бессвязной системе псевдонаучной тарабарщины» и приводит цитату Ноама Хомского, в которой тот описывает Лакана как «забавного и сознательного шарлатана». Впрочем, другие учёные, например, Луи-Густав Вапро, с серьёзным интересом относятся к попыткам Лакана концептуализировать психоанализ при помощи математики.

Иного рода критике подвергали Лакана близкие к нему по мысли философы. Например, 15 марта 1980 года французский философ Луи Альтюссер на заседании Парижской школы Фрейда назвал Лакана «великолепным и жалким Арлекином»[3]. Впрочем, сам же Альтюссер предложил многое для популяризации идей и подходов Лакана.

Сегодня, несмотря на критику со стороны позитивистов, идеи Лакана получили широкое хождение не только в психоанализе, но и в философии и критике культуры (в том числе идеи, предлагающие критический взгляд на саму позитивистскую науку).

Помимо этого, существует марксистская ветка критики психоанализа Жака Лакана. Следует отметить социолога-марксиста Анри Лефевра, развившего концепцию социального пространства, и его современных последователей, группу харьковских аспирантов, основавших семинары "Рауманализ Лакана"[1]. Изучая психоанализ Лакана, Илья Ильин[4] и Валерий Петров[5] критикуют Лакана за а) учреждение означающего в качестве доминанты, определяющей процесс ведения психоанализа; б) подчиненность дискурсу капитализма, предопределяющему специфику формирования современных бренд-пространств (см. также).

Книги на русском языке |

- Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. — М: Гнозис, 1995.

- Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном или судьба разума после Фрейда. — М: Русское феноменологическое общество/Логос, 1997.

- Лакан Ж. О бессмыслице и структуре Бога

О бессмыслице и структуре Бога (пер. с фр. А. К. Черноглазова) // Метафизические исследования. Вып. 14. Статус иного. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского философского общества, издательство "Алетейя", 2000. С. 218-231.

О бессмыслице и структуре Бога // Консультативная психология и психотерапия. 2002. № 1. С. 36–50.

- Лакан Ж. Семинары. Книга 1: Работы Фрейда по технике психоанализа (1953/54). — М.: Гнозис/Логос, 1998.

- Лакан Ж. Семинары. Книга 2: «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа (1954/55). — М.: Гнозис/Логос, 1999.

- Лакан Ж. Семинары. Книга 5: Образования бессознательного (1957/58). — М.: Гнозис/Логос, 2002.

- Лакан Ж. Семинары. Книга 7: Этика психоанализа (1959/60). — М.: Гнозис/Логос, 2006.

- Лакан Ж. Семинары. Книга 10: Тревога (1962/63). — М.: Гнозис/Логос.

- Лакан Ж. Семинары. Книга 11: Четыре основные понятия психоанализа (1964). — М.: Гнозис/Логос, 2004.

- Лакан Ж. Семинары. Книга 17: Изнанка психоанализа (1969/70). — М.: Гнозис/Логос, 2008.

- Лакан Ж. Имена — Отца. — М: Гнозис/Логос, 2005.

Семинары |

- Lacan, Jacques. L’Homme aux Loups. Séminaire 1951—1952. / Lacan J. Écrits techniques. — Paris: A.L.I., 1999. — P. 481—496.

- Lacan, Jacques. L’Homme aux rats. Séminaire 1952—1953.

- Lacan, Jacques. Les écrits techniques de Freud. Séminaire 1953—1954. — Paris: A.L.I., 1999.

- Lacan, Jacques. Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse. Séminaire 1954—1955. — Paris: A.L.I.

- Lacan, Jacques. Les structures freudiennes des psychoses. Séminaire 1955—1956. — Paris: A.L.I., 1999.

- Lacan, Jacques. La relation d’objet. Séminaire 1956—1957. — Paris: A.L.I.

- Lacan, Jacques. Les formations de l’inconscient. Séminaire 1957—1958. — Paris: A.L.I.

- Lacan, Jacques. Le désir et son interprétation. Séminaire 1958—1959. — Paris: A.L.I., 2005. — P. 576.

- Lacan, Jacques. L’ethique de la psychanalyse. Séminaire 1959—1960. — Paris: A.F.I., 1999. — P. 590.

- Lacan, Jacques. Le transfert, dans sa disparité subjective, sa prétendue situation, ses excursions techniques. Séminaire 1960—1961. — Paris: EPEL, 1991.

- Lacan, Jacques. L’identification. Séminaire 1959—1960. — Paris: A.L.I.

- Lacan, Jacques. L’angoisse. Séminaire 1962—1963. — Paris: A.L.I., 2007. — P. 408.

- Lacan, Jacques. Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. Séminaire 1964. — Paris: A.L.I., 2007. — P. 318.

- Lacan, Jacques. Problèmes cruciaux pour la psychanalyse. Séminaire 1964—1965. — Paris: A.L.I.

- Lacan, Jacques. L’objet de la psychanalyse. Séminaire 1965—1966. — Paris: A.L.I.

- Lacan, Jacques. La logique du phantasme. Séminaire 1966—1967. — Paris: A.L.I.

- Lacan, Jacques. L’acte analytique. Séminaire 1967—1968. — Paris: EPEL, 1998.

- Lacan, Jacques. D’un Autre à l’autre. Séminaire 1968—1969. — Paris: A.L.I.

- Lacan, Jacques. L’envers de la psychanalyse. Séminaire 1969—1970. — Paris: A.L.I., 2006. — P. 318.

- Lacan, Jacques. D’un discours qui ne serait pas du semblant Séminaire 1970—1971. — Paris: A.L.I., 2001.

- Lacan, Jacques. Le savoir du psychanalyste. Séminaire 1971—1972. — Paris: A.L.I., 2001. — P. 128.

- Lacan, Jacques. … ou pire. Séminaire 1971—1972. — Paris: A.L.I., 2000. — P. 188.

- Lacan, Jacques. Encore. Séminaire 1972—1973. — Paris: A.L.I.

- Lacan, Jacques. Les non-duper errent. Séminaire 1973—1974. — Paris: A.L.I., 2001. — P. 256.

- Lacan, Jacques. R.S.I. Séminaire 1974—1975. — Paris: A.L.I., 2002. — P. 212.

- Lacan, Jacques. Le sinthome. Séminaire 1975—1976. — Paris: A.L.I., 2001. — P. 188.

- Lacan, Jacques. L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre. Séminaire 1976—1977. — Paris: A.L.I., 2005. — P. 136.

- Lacan, Jacques. Le moment de conclure. Séminaire 1977—1978. — Paris: A.L.I., 2004. — P. 128.

- Lacan, Jacques. La topologie et le temps. Séminaire 1978—1979. — Paris: A.L.I.

- Lacan, Jacques. Dissolution. Séminaire 1980. — Paris: EPEL.

Примечания |

↑ идентификатор BNF: платформа открытых данных — 2011.<a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q19938912"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:P268"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q54837"></a>

↑ Жан Брикмон, Ален Сокал. Интеллектуальные уловки. Критика современной философии постмодерна

↑ Этьен Балибар — «За Маркса» (неопр.) (недоступная ссылка). Проверено 2 августа 2013. Архивировано 16 июня 2013 года.

↑ Илья Ильин. Лакановское означающее в контексте социально-пространственной трансформации капитализма (рус.) // Философская мысль. — 2015. — № 6. — С. 135-173. — ISSN 2409-8728.

↑ Валерий Петров. Негативный аспект определения социального пространства: понятие χώρα у Платона и в современности (рус.) // Философская мысль : статья. — 2015. — № 8. — С. 54-81. — ISSN 2409-8728.

Литература |

Автономова Н. С. Психоаналитическая концепция Жака Лакана. — «ВФ», 1973, № 11

Автономова Н. С. Лакан: возрождение или конец психоанализа? — В кн.: Бессознательное: природа, функции, методы исследования, т. 4. М., 1985

Автономова Н. С. Структуралистский психоанализ Ж. Лакана, Французская философия сегодня. М., 1989- Автономова Н. С. Лакан, Жак // Новая философская энциклопедия / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Стёпин, заместители предс.: А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин, уч. секр. А. П. Огурцов. — 2-е изд., испр. и допол. — М.: Мысль, 2010. — ISBN 978-5-244-01115-9.

- Бенвенуто С. Мечта Лакана. — СПб.: «Алетейя», 2006. — (Серия «Лакановские тетради»).

- Дьяков А. В. Жак Лакан : фигура философа. — М.: Территория будущего, 2010. — 558 с. — (Университетская библиотека Александра Погорельского. Серия Философия). — 1000 экз. — ISBN 978-5-91129-055-9.

Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М., 1999.

Ильин И. Лакановское означающее в контексте социально-пространственной трансформации капитализма // Философская мысль. — 2015. — № 6. — С. 135-173.- Качалов П. Лакан: заблуждение тех, кто не считает себя обманутым. — «Логос», 1992, № 3

- Бессознательное: его открытие, его проявления. От Фрейда к Лакану. (Коллоквиум Московского круга). М., 1992

- Мазин В. Введение в Лакана. — М.: Прагматика культуры, 2004. Нежин: «Аспект-Полiграф», 2010. Издание второе дополненное.

- Мазин В. Стадия зеркала Жака Лакана. — СПб.: «Алетейя», 2005. — (Серия «Лакановские тетради»).

- Мазин В. Паранойя: Шребер — Фрейд — Лакан. — СПб.: Скифия-Принт, 2009.

- Мазин В. «Лакан» // Современная западная философия. Энциклопедический словарь/Под ред. О. Хеффе, В. С. Малахова, В. П. Филатова при участии Т. А. Дмитриева. Ин-т философии. — М.: Культурная революция, 2009. — С.282-283.

- Миллер Ж.А. — Семинар в Барселоне, посвященный лекции Фрейда Die Wege der Symptombildung

- Миллер Ж. А. «Читать симптом»

Петров В. Негативный аспект определения социального пространства: понятие χώρα у Платона и в современности // Философская мысль : статья. — 2015. — № 8. — С. 54-81.- Лакан и космос (В.Рисков, В.Мазин, А.Черноглазов, А.Юран). — СПб.: «Алетейя», 2006. — (Серия «Лакановские тетради»).

- Лакановский психоанализ // Московский психотерапевтический журнал : Специальный выпуск. — М.: МГППУ, 2004. — № 3.

Лакановские школы |

- Школа лакановского психоанализа

- Международная лакановская ассоциация

- Фрейдова Школа Парижа

- Группа Фрейдова поля- Россия

- Всемирная Ассоциация психоанализа

- Школа Лаканова Поля

- Новая лакановская школа

- Группа лакановского психоанализа

Ссылки |

- Публикации на русском языке

«Весь Лакан» Письменный архив Ж. Лакана 1920—1981/ Школа лакановского психоанализа (фр.)

Все семинары Жака Лакана в версии Международной Лакановской Ассоциации (фр.)

- Критика Ж. Лакана

Аудио и видео с Лаканом (недоступная ссылка)

Лакановский семинар «Изнанка психоанализа» (недоступная ссылка)

Жак Лакан, «О наслаждении» (Семинар ХХ Encore, гл.1) (недоступная ссылка)

Лакановский психоанализ (недоступная ссылка с 12-05-2013 [2103 дня])

- Мышление и философия Жака Лакана

- Жак Лакан, заставший «Я» врасплох

Ключевые позиции психоанализа (интервью Лакана газете L’Expresse 31 Мая 1957 года.)