Сердце

Сердечный цикл — работа сердца

Схема: сердце человека

Модель человеческого сердца в натуральную величину

Се́рдце (лат. соr, греч. καρδιά) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам. Присутствует у всех живых организмов с развитой кровеносной системой, включая всех позвоночных[1], в том числе и человека. Сердце позвоночных состоит главным образом из сердечной, эндотелиальной и соединительной ткани. При этом сердечная мышца представляет собой особый вид поперечно-полосатой мышечной ткани, встречающейся исключительно в сердце. Сердце человека, сокращаясь в среднем 72 раза в минуту, на протяжении 66 лет совершит около 2,5 миллиардов сердечных циклов. Масса сердца у человека зависит от пола и обычно достигает 550—580 граммов у женщин и 600—650 граммов у мужчин[2].

Содержание

1 Этимология

2 Эволюционное развитие

2.1 Предпосылки появления сердца у хордовых

2.2 Сердце рыб

2.3 Сердце земноводных и пресмыкающихся

2.4 Сердце птиц и млекопитающих

3 Регенерация

4 Эмбриональное развитие

5 Человеческое сердце

6 Нервная регуляция работы сердца

7 Декстрокардия

8 Болезни сердца

8.1 Сердечная недостаточность

8.2 Пороки сердца

8.3 Аритмия сердца

8.3.1 Фибрилляция предсердий

8.4 Стенокардия

8.4.1 Инфаркт миокарда

8.5 Эндокардит

8.6 Дилатационная кардиомиопатия

8.7 Кардиогенный шок

9 Пересадка сердца

10 Примечания

11 Литература

12 Ссылки

Этимология |

Русское слово «сердце» восходит к праслав. *sьrdьko[3], продолжающему пра-и.е. *ḱērd (от того же корня лит. širdìs, др.-греч. καρδία, лат. cor, англ. heart)[4].

Эволюционное развитие |

Предпосылки появления сердца у хордовых |

У небольших организмов не возникает проблемы с доставкой питательных веществ и удаления продуктов обмена из организма (достаточно скорости диффузии). Однако по мере увеличения размеров возрастает необходимость обеспечения всё бо́льших потребностей организма в получении энергии, питания, дыхания и своевременного удаления продуктов метаболизма (израсходованного). В результате у примитивных организмов уже имеются так называемые «сердца», обеспечивающие необходимые функции.

Палеонтологические находки позволяют сказать, что примитивные хордовые уже имеют некое подобие сердца. Сердце всех хордовых обязательно окружено сердечной сумкой (перикардом) и обладает клапанным аппаратом. Сердца моллюсков также могут иметь клапаны и перикард, который у брюхоногих обхватывает заднюю кишку. У насекомых и других членистоногих сердцами могут называть органы кровеносной системы в виде перистальтирующих расширений магистральных сосудов. У хордовых сердце — непарный орган. У моллюсков и членистоногих количество «сердец» может меняться в зависимости от вида. Например, миксины, в отличие от других хордовых, обладают вторым сердцем (сердцеподобной структурой, расположенной в хвосте)[5]. Понятие «сердце» не применимо к червям и подобным живым организмам. Однако полноценный орган отмечают у рыб. Далее, как и для всех гомологичных (сходных) органов, происходит уменьшение множества отсеков до двух (у человека, например, по два на каждый круг кровообращения).

Сердце рыб |

Двухкамерное сердце рыб описание в тексте

Согласно эволюционному учению, впервые сердце как полноценный орган отмечается у рыб: сердце здесь двухкамерное, появляется клапанный аппарат и сердечная сумка.

Систему кровообращения примитивных рыб можно условно представить в виде последовательно расположенного «четырёхкамерного» сердца, совершенно не похожего на четырёхкамерное сердце птиц и млекопитающих:

- «первая камера» представлена венозным синусом, принимающим неоксигенированную (бедную кислородом) кровь от тканей рыбы (из печёночной и кардинальной вен);

- «вторая камера» — собственно предсердие, оснащённое клапанами;

- «третья камера» — собственно желудочек;

- «четвёртая камера» — аортальный конус, содержащий несколько клапанов и передающий кровь в брюшную аорту.

Брюшная аорта рыб несёт кровь к жабрам, где происходит оксигенация (насыщение кислородом) и по спинной аорте кровь доставляется к остальным частям тела рыбы[5].

У высших рыб четыре камеры расположены не в виде прямолинейного ряда, а образуют S-образное образование с последними двумя камерами, лежащими выше первых двух. Эта относительно простая картина наблюдается у хрящевых рыб и у кистепёрых рыб. У костистых рыб артериальный конус очень мал и может быть более точно определён как часть аорты, а не сердца. Артериальный конус встречается не у всех амниот — предположительно поглощается желудочком сердца в процессе эволюции, в то время как венозный синус присутствует в виде рудиментарной структуры у некоторых рептилий и птиц, в последующем у других видов он сливается с правым предсердием и становится более не различимым[5].

Сердце земноводных и пресмыкающихся |

Земноводные (амфибии) и пресмыкающиеся (рептилии или гады) уже имеют два круга кровообращения и сердце у них трёхкамерное (появляется межпредсердная перегородка). Единственная современная рептилия, имеющая хотя и неполноценное (межжелудочковая перегородка частично разделяет желудочек), но уже четырёхкамерное сердце — крокодил. Считается, что впервые четырёхкамерное сердце появилось у динозавров и примитивных млекопитающих. В дальнейшем такое строение сердца унаследовали прямые потомки динозавров — птицы и потомки примитивных млекопитающих — современные млекопитающие.

Сердце птиц и млекопитающих |

Сердце птиц и млекопитающих (зверей) — четырёхкамерное. Различают (анатомически): правое предсердие, правый желудочек, левое предсердие и левый желудочек. Между предсердиями и желудочками находятся фиброзно-мышечные клапаны — справа трёхстворчатый (или трикуспидальный), слева двустворчатый (или митральный). На выходе из желудочков соединительнотканные клапаны (лёгочный справа и аортальный слева).

Кровообращение: из одной или двух передних (верхних) и задней (нижней) полых вен кровь поступает в правое предсердие, затем в правый желудочек, затем по малому кругу кровообращения кровь проходит через лёгкие, где обогащается кислородом (оксигенируется), поступает в левое предсердие, затем в левый желудочек и, далее, в основную артерию организма — аорту (птицы имеют правую дугу аорты, млекопитающие — левую).

Регенерация |

Мышечная ткань сердца млекопитающих не имеет возможности восстанавливаться после повреждений (исключение — млекопитающие в эмбриональном периоде способны к регенерации органа в определённых рамках), в отличие от тканей некоторых рыб и амфибий[6]. Однако исследователи Юго-Западного медицинского центра системы Техасского университета доказали, что сердце мышонка, которому всего день от рождения ещё может восстанавливаться, а сердце семидневного мышонка — уже нет[6].

Эмбриональное развитие |

Сердце, как и кровеносная и лимфатическая системы, является производным мезодермы. Своё начало сердце берёт с объединения двух зачатков, которые, сливаясь, замыкаются в сердечную трубку, в которой уже представлены характерные для сердца ткани. Эндокард формируется из мезенхимы, а миокард и эпикард — из висцерального листка сплахнотома.

Примитивная сердечная трубка делится на несколько частей:

Венозный синус (производным которого является синус полой вены)- Общее предсердие

- Общий желудочек

- Сердечная луковица (лат. bulbus cordis).

В дальнейшем сердечная трубка заворачивается в результате своего интенсивного роста, сперва S-образно во фронтальной плоскости, а затем U-образно в сагиттальной плоскости, результатом чего является нахождение артерий впереди венозных ворот у сформировавшегося сердца.

Для более поздних этапов развития характерно септирование, разделение сердечной трубки перегородками на камеры. У рыб септирование не происходит, в случае амфибий стенка образуется только между предсердиями. Межпредсердная стенка (лат. septum interatriale) состоит из трёх компонентов, из которых оба первых растут сверху вниз в направлении желудочков:

- Первичная стенка;

- Вторичная стенка;

- Ложная стенка.

Рептилии обладают четырёхкамерным сердцем, однако, желудочки объединены при помощи межжелудочкового отверстия. И только у птиц и млекопитающих развивается плёночная перегородка, которая закрывает межжелудочковое отверстие и отделяет левый желудочек от правого. Межжелудочковая стенка состоит из двух частей:

- Мышечная часть, растёт снизу вверх и разделяет собственно желудочки, в районе сердечной луковицы остаётся отверстие — лат. foramen interventriculare.

- Мембранная часть, отделяет правое предсердие от левого желудочка, а также закрывает межжелудочковое отверстие.

Развитие клапанов происходит параллельно септированию сердечной трубки. Аортальный клапан формируется между артериальным конусом (лат. conus arteriosus) левого желудочка и аортой, клапан лёгочной вены — между артериальным конусом правого желудочка и лёгочной артерией. Между предсердием и желудочком образуются митральный (двухстворчатый) и трехстворчатый (трикуспидальный) клапаны. Синусальные клапаны образуются между предсердием и венозным синусом. Левый синусальный клапан позднее объединяется с перегородкой между предсердиями, а правый формирует клапан нижней полой вены и клапан коронарного синуса.

Человеческое сердце |

Схематическое изображение сердца человека (вид спереди): красным цветом окрашены структуры по которым движется артериальная (обогащённая кислородом) кровь, синим — венозная кровь.

Сердце человека состоит из четырёх камер, разделённых перегородками и клапанами. Кровь из верхней и нижней полой вены поступает в правое предсердие, проходит через трикуспидальный клапан (он состоит из трёх лепестков) в правый желудочек. Затем через лёгочный клапан и лёгочный ствол поступает в лёгочные артерии, идёт к лёгким, где происходит газообмен и возвращается к левому предсердию. Затем через митральный (двухстворчатый) клапан поступает в левый желудочек, затем проходит через аортальный клапан в аорту.

В правое предсердие входят полые, в левое предсердие — лёгочные вены. Из правого и левого желудочка выходят, соответственно, лёгочная артерия (лёгочный ствол) и восходящая аорта. Правый желудочек и левое предсердие замыкают малый круг кровообращения, левый желудочек и правое предсердие — большой круг. Сердце входит в состав органов среднего средостения, бо́льшая часть его передней поверхности прикрыта лёгкими. С впадающими участками полых и лёгочных вен, а также выходящими аортой и лёгочным стволом оно покрыто сорочкой (сердечной сумкой или перикардом). В полости перикарда содержится небольшое количество серозной жидкости.

У взрослого человека его объём и масса составляют в среднем для мужчин 783 см³ и 332 г, для женщин — 560 см³ и 253 г.

Через сердце человека в течение суток проходит от 7 000 до 10 000 литров крови, за год около 3 150 000 литров[7].

В 2015 году ученые Калифорнийского университета в Беркли (США) создали уменьшенную копию человеческого сердца. Сделать это удалось благодаря плюрипотентным стволовым клеткам, которые могут становиться клетками любого органа под воздействием определённых химических сигналов, которые и смогли подобрать учёные. На такой модели можно изучать все этапы развития сердца младенца в утробе матери[8].

Нервная регуляция работы сердца |

Проводящая система сердца

В полости сердца и в стенках крупных сосудов расположены рецепторы, воспринимающие колебания давления крови. Нервные импульсы, приходящие от этих рецепторов, вызывают рефлексы, подстраивающие работу сердца к потребностям организма. Импульсы-команды о перестройке работы сердца поступают от нервных центров продолговатого мозга и спинного мозга. Парасимпатические нервы передают импульсы, снижающие частоту сердечных сокращений, симпатические нервы доставляют импульсы, повышающие частоту сокращений. Любая физическая нагрузка, сопровождающаяся подключением к работе большой группы мышц, даже простое изменение положение тела, требует коррекции работы сердца и может возбудить центр, ускоряющий деятельность сердца. Болевые раздражители и эмоции также могут изменить ритм работы сердца.

Проводящая система сердца (ПСС) — комплекс анатомических образований сердца (узлов, пучков и волокон), состоящих из атипичных мышечных волокон (сердечные проводящие мышечные волокна) и обеспечивающих координированную работу разных отделов сердца (предсердий и желудочков), направленную на обеспечение нормальной сердечной деятельности. Атипичные кардиомиоциты обладают способностью спонтанно генерировать импульс возбуждения и проводить его ко всем отделам сердца, обеспечивая тем самым их координированные сокращения (и это принято называть автономностью сердечного ритма). Основным водителем сердечного ритма является синоатриальный узел (узел Киса-Флека/водитель ритма первого порядка). От него импульс переходит в атриовентрикулярный узел (узел Ашоффа-Тавары/водитель ритма второго порядка), далее в пучок и ножки Гисса, и наконец в волокна Пуркинье.[9] В них развивается самая большая скорость импульса-до 5 м/с.

Воздействия со стороны нервной системы оказывают лишь модулирующее влияние на автономную работу проводящей системы сердца.

Декстрокардия |

Декстрокардия (лат. dextrocardia от лат. dexter — правый и др.-греч. καρδία — сердце)) — редкое врождённое состояние — вариант расположения сердца в нормальной анатомии, когда за счёт разворота внутренних органов, произошедшего во время эмбрионального развития сердце оказывается повёрнутым на 180 градусов относительно вертикальной оси и занимает не традиционное расположение в левой части грудной клетки, а справа: то есть верхушка сердца обращена вправо. Впервые декстрокардию описал Марко Аурелио Северино в 1643 году. Может сочетаться с полным эмбриональным поворотом на 180 градусов всех внутренних органов лат. situs inversus viscerum (дословно: «перевёрнутое расположение внутренних органов») — тогда внутренние органы имеют зеркальное расположение по сравнению с их нормальным положением: верхушка сердца обращена вправо (сердце находится с правой стороны), трёхдольным (англ. trilobed) является левое лёгкое, двудольным (англ. bilobed) — правое лёгкое. Кровеносные сосуды, нервы, лимфатические сосуды и кишечник также инвертированы. печень и желчный пузырь расположены слева (перемещаются из правого в левое подреберье), желудок и селезёнка — справа.

При отсутствии врождённых пороков сердца люди с транспозицией внутренних органов могут вести нормальный образ жизни, без каких-либо осложнений, связанных с вариантом их анатомического строения.

Болезни сердца |

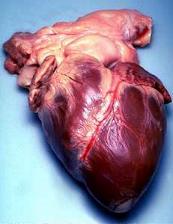

Сердце 64-летнего мужчины

Сердце: вскрыто, показаны камеры

Раздел медицины, изучающий сердце и связанную с ним патологию, называется кардиология.

Сердечная недостаточность |

Под медицинским термином «сердечная недостаточность» понимают комплекс расстройств, обусловленных, главным образом, понижением сократительной способности сердечной мышцы (миокарда), способствующем развитию застойных процессов. Преимущественная недостаточность левого желудочка сердца протекает с застоем крови в малом круге кровообращения (что сопровождается одышкой, цианозом, кровохарканьем и так далее), а правого желудочка — с венозным застоем в большом круге кровообращения (отёки, увеличенная печень). В результате сердечной недостаточности возникают гипоксия органов и тканей, ацидоз и другие нарушения метаболизма.

Пороки сердца |

Под пороком понимают патологическое состояние сердца, в ходе которого наблюдаются дефекты клапанного аппарата, или его стенок, приводящие к сердечной недостаточности. Различают врождённые и приобретённые пороки сердца:

врождённый поро́к се́рдца (ВПС) — дефект в структуре сердца и/или крупных сосудов, присутствующий с момента рождения. Большинство пороков нарушают ток крови внутри сердца или по большому (БКК) и малому (МКК) кругам кровообращения. Пороки сердца являются наиболее частыми врождёнными дефектами и являются основной причиной детской смертности от пороков развития.

приобретённые пороки сердца, называемые также клапанными пороками — нарушение деятельности сердца, обусловленное морфологическими и/или функциональными изменениями одного или нескольких его клапанов. Изменения могут быть в виде стеноза, недостаточности клапана или их сочетания. Являются результатом инфекционного поражения, воспаления или аутоиммунных реакций, перегрузки и дилатации (расширения) камер сердца.

Аритмия сердца |

Аритми́я сердца (от др.-греч. ἀρρυθμία — «несогласованность, нескладность» — нарушение сердечного ритма) — патология проводящей системы сердца. Данное патологическое состояние проявляется нарушением частоты, ритмичности и последовательности возбуждения и сокращения сердца. По мнению экспертов ВОЗ, аритмия — любой ритм сердца, отличающийся от нормального синусового ритма (ВОЗ, 1978).

Фибрилляция сердца — состояние сердца, при котором отдельные группы мышечных волокон сердечной мышцы сокращаются разрозненно и нескоординированно, вследствие чего сердце теряет способность совершать согласованные сокращения, что приводит к неэффективности работы этого органа. Выделяют фибрилляцию предсердий и фибрилляцию желудочков сердца.

Фибрилляция предсердий |

Фибрилля́ция предсе́рдий (синоним: мерцательная аритмия) — разновидность наджелудочковой тахиаритмии с хаотической электрической активностью предсердий с частотой импульсов 350—700 в минуту, что исключает возможность координированного сокращения волокон их мышечной ткани[10]. Является одной из наиболее распространённых аритмий[11]. Мерцательная аритмия может быть выявлена при исследовании пульса и обнаружении, что сердцебиения происходят с нерегулярным интервалом. Однако окончательный диагноз выставляется по ЭКГ-признакам: отсутствие зубцов P, которые присутствуют при нормальном ритме сердца и характеризуют электрическую активность при сокращении предсердий. Вместо них появляется множество волн f, которые характеризуют фибрилляцию (то есть мерцание, дрожание) предсердий.

Стенокардия |

Стенокардия (или грудная жаба) — патологическое состояние (заболевание) развивающееся в результате кислородного голодания сердечной мышцы. Основной клинический признак — интенсивная боль за грудиной (ангинозная боль). Однако болевые ощущения могут носить вариабельный характер. Пациент может жаловаться на чувство дискомфорта в груди, боли в животе, горле, руке, лопатке[12]. Нередко заболевание протекает без болевого синдрома, что характерно для больных сахарным диабетом.

Инфаркт миокарда |

Острый инфаркт миокарда является одной из клинических форм ишемической болезни сердца, протекающей с развитием ишемического некроза участка миокарда, обусловленного абсолютной или относительной недостаточностью его кровоснабжения.

Эндокардит |

Эндокардит (новолат. endocarditis; от др.-греч. ἔνδον — внутри, καρδία — сердце, + itis) — воспаление внутренней оболочки сердца — эндокарда. Самостоятельное значение имеет подострый бактериальный эндокардит, вызываемый чаще стрептококком. В большинстве случаев эндокардит не является самостоятельным заболеванием, а представляет собой частное проявление других заболеваний. Начало заболевания может быть как отчётливым, так и относительно постепенным. Проявления болезни складываются из симптомов инфекционного процесса, иммунных нарушений и признаков поражения клапанов сердца.

Дилатационная кардиомиопатия |

Дилатацио́нная ка́рдиоми́опати́я (ДКМП) — заболевание миокарда, характеризующееся возникновением расширения (дилатации) полостей сердца, с развитием ухудшения сократительной способности миокарда (систолической дисфункции), но без увеличения толщины стенок (гипертрофии миокарда). Причины возникновения и развития данной патологии разнообразны. По сути, это заболевание является синдромом, развивающимся в исходе различных состояний, поражающих миокард. Это весьма распространённое заболевание — его частота достигает 1:2500, это третья по частоте причина сердечной недостаточности. Клиническая картина характеризуется развитием прогрессирующей сердечной недостаточности, нарушений сердечного ритма и проводимости, тромбоэмболий, внезапной смерти. Критерием заболевания считается снижение фракции выброса левого желудочка ниже 45 % и размер полости левого желудочка в диастолу более 6 см. Лечение дилатационной кардиомиопатии стволовыми клетками восстанавливает работу печени, почек, лёгких, освобождая их от застоя крови и жидкостей[13]. Однако в настоящее время вопрос подобной терапии исследован недостаточно, и находится в фазе активных клинических испытаний.

Кардиогенный шок |

Кардиогенный шок — крайняя степень левожелудочковой сердечной недостаточности, характеризующаяся резким снижением сократительной способности миокарда (падением ударного и минутного выброса), которое не компенсируется повышением сосудистого сопротивления и приводит к неадекватному кровоснабжению всех органов и тканей, прежде всего — жизненно важных органов. Чаще всего он развивается как осложнение инфаркта миокарда, реже миокардита или отравления кардиотоксическими субстанциями.

Пересадка сердца |

Энрике Симоне, «У неё было сердце» (1890)

Современная медицинская наука позволяет успешно осуществлять пересадку сердца от донора (находящегося в состоянии клинической смерти) к реципиенту (пациенту, сердце которого предельно изношено или серьёзно повреждено).

Примечания |

↑ Heart (неопр.). SeymourSimon.com. Архивировано 27 марта 2013 года.

↑ Kumar. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease / Kumar, Abbas, Fausto. — 7th. — Philadelphia : Elsevier Saunders, 2005. — P. 556. — ISBN 0721601871.

↑ Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. — Прогресс. — М., 1964–1973. — Т. 3. — С. 605—606.

↑ J. P. Mallory,Douglas Q. Adams. Encyclopedia of Indo-European culture. — London: Fitzroy Dearborn Publishers, 1997. — P. 262—263. — ISBN 9781884964985.

↑ 123 Romer, Alfred Sherwood. The Vertebrate Body. — Philadelphia, PA : Holt-Saunders International, 1977. — P. 437–442. — ISBN 0-03-910284-X.

↑ 12 Регенерация: сердце

↑ Кровь, сердце и сосуды человека

↑ Ученые создали миниатюрное человеческое сердце — Медицинский портал «МЕД-инфо»

↑ Анатомия человека / под ред. М. Р. Сапина. — М: Медицина, 1986. — С. 168—170.

↑ А. В. Струтынский. Электрокардиограмма. Анализ и интерпретация. — М: МЕДпресс-информ, 2009. — С. 120—123. — 224 с. — 10 000 экз. — ISBN 5-98322-542-1.

↑ Wyndham CRC (2000). “Atrial Fibrillation: The Most Common Arrhythmia”. Texas Heart Institute Journal. 27 (3): 257—67. PMC 101077. PMID 11093410. Проверено 2010-02-17..mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}

↑ Mallinson, T (2010). “Myocardial Infarction”. Focus on First Aid (15): 15. Проверено 2010-06-08.

↑ Аверьянов А. В., Коноплянников А. Г. Клеточные технологии в лечении заболеваний лёгких - есть ли перспективы? // Клиническая практика. — 2010. — № 4. — С. 3.

Литература |

- Шимкевич В. М., Догель А. С., Тарханов, Островский В. М.,. Сердце // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

Ссылки |

.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты{background:#f8f9fa;border:1px solid #a2a9b1;clear:right;float:right;font-size:90%;margin:0 0 1em 1em;padding:.5em .75em}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты th,.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding:.25em 0;vertical-align:middle}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding-left:.5em}

Сердце в Викицитатнике | |

Сердце на Викискладе |

Как работает сердце человека — Наглядный анимационный видеоролик- Возбудимость сердечной мышцы, тетанус, закон Старлинга

Сердце. Сердечно — сосудистая система // Анатомия и физиология человека. Бийский лицей- Рекомендации по количественной оценке структуры и функции камер сердца